インコが卵を産む前兆とは?

インコの糞が大きくなる

インコが普段の数倍大きな糞をするようになるケースが多いです。

産卵床を汚さないように糞をためることが原因ですが、ため糞は産卵時でなくてもすることがあります。

インコのフンの頻度が明らかに多くなったら産卵を疑いましょう。

発情していれば溜め糞をしますが、発情が止まれば通常の便をしますが、体調次第になりますね。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) January 30, 2022

インコの体が膨らむ

産卵にむけて卵管や骨盤が広がるため、インコの下腹部が膨らんできます。

インコの体の膨らみに伴って体重が増えるので、普段から膨らんだ体型のインコでも通常時の体重を計っておくと気付きやすいです。

肛門のまわりが腫れたようになる場合もあります。

インコがケージの隅や暗い場所にこもる

インコは産卵が近づくとケージの隅のほうでじっとしたり、巣箱にこもって出てこなくなります。

放鳥時も、部屋の隅や暗い隙間を探すようになるので、よく観察しましょう。

じっと動かなくなったり巣箱にこもる行動は、産卵以外に体調不良の場合でもみられるので注意してください。

インコが巣材を集めるようになる

インコは産卵床をつくるために、巣箱や紙をかじりとって巣材にする行動がみられます。

インコが卵を産んだ後…すぐ取り上げてはいけない理由

インコは、卵の数が4~5個ほどそろわないと抱卵をしない場合があります。

インコが卵を産んでからすぐに取り上げてしまうと、卵の数が足りないと思い、必要以上に産卵してしまうのです。

1クラッチ(1腹分)産み終わらないと「まだ足りない!」と次々に卵を産み足すことがあるので、大変なことになります。

オカメインコの産卵最高記録は連続80個とどこかで読んだことがあります。

これは実験的に産ませたのか?どういう状況下でこんなに産んだのか?まではわかりませんが、こんなに産卵したら母体は大変なダメージです。

大切なインコが不要な卵を産んでしまったからといって安易に取り上げたりしないで、とりあえずは1クラッチ終了するまで 飼い主は落ち着いて見守りましょう。

インコ類は1日おき、フィンチ類は毎日産卵しますが、間が開くこともあります。特に巣作り、巣ごもりのステップを踏まない場合には不規則な産卵になりやすいです。また確定産卵鳥でも必ずしも1クラッチ分産卵するわけではありません。そうなっても心配はありませんが卵詰まりだけは見逃さないで下さい。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) June 3, 2021

その後抱卵したとしても無精卵なら通常は雛が生まれることはありませんし ※コザクラインコでは生まれた例があったようで…

私もコザクラインコの単為生殖の経験が一度だけあります。メス同士のペアで2羽で11卵を産卵し、そのうち1卵が孵化しました。孵った雛は♂で(論理的にオスの胚しか発生しない)体躯は小柄で脚指に軽微な障害があったものの健康に育ち、生殖能力も正常で、後に8羽の雛に恵まれました。

— 青桜 (y_satoh@sendai) (@inside_gyo_bot) November 4, 2021

それは凄い経験ですね!やはりコザクラインコは単為生殖するのですね。そのような事例があったら遺伝子検査をして単為生殖の証明ができるとビッグニュースになると思います。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) November 5, 2021

インコをつがいで飼っていて有精卵の可能性があるけど孵化させる意思がないなら、途中で卵をギランにすり替えて、あとは親鳥の好きにさせておけばいいでしょう。

最後の産卵日をチェックしておき、少なくとも7~10日間くらいは卵をそのままにしておいた方がいいです。

インコはしばらく抱卵していても「あーあ、孵らないや」と思えば、そのうち諦めて卵から離れていきますよ。

インコの卵の産みすぎ(慢性発情)の放置で起こる病気

卵管蓄卵材症(卵管異常)

産卵と発情が長期間続くと、卵管などの生殖器や卵の異常を引き起こします。

卵管脱

慢性発情が続くことで排泄口の圧迫などで発生します。卵詰まりの時に発生しやすいです。

腹壁ヘルニア

産卵のしすぎで腹圧がかかり続けることで、腸などの一部が破れて皮膚の下に飛び出す腹壁ヘルニアを発症します。

悪化すると腸閉塞を併発し、突然死するケースがあります。

低カルシウム血症

産卵のしすぎによりカルシウムが不足している状態が続くと、低カルシウム血症を発症するおそれがあります。

低カルシウム血症の症状は、

翼に力が入らず飛べなくなる

低カルシウム血症が重症化すると痙攣を起こし、最悪の場合死亡します。

カルシウム不足は骨粗しょう症や骨折の原因にもなりますので、注意が必要です。

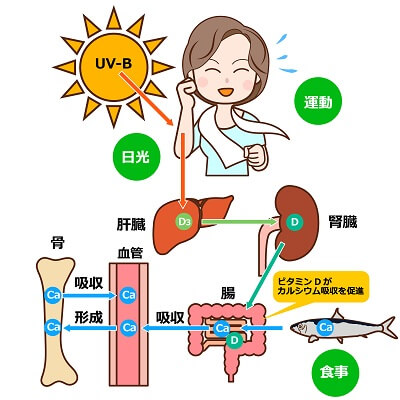

カルシウムが吸収されるしくみ

カルシウム不足だからカルシウム源になる餌やサプリを摂ればOK…ではありません。

カルシウム源を餌から摂るのは簡単ですが、カルシウムを吸収するにはビタミンD3が存在しないと全く吸収されません。

このビタミンD3が厄介なシロモノ。ビタミンD3は植物には含まれないため肉食性ではない鳥類はサプリメントで摂るか、日光浴をして自ら合成するしかありません。

鳥が自らビタミンD3を合成するには まず尾脂腺から分泌された油脂を全身に塗り付けるところから始まります。

これが日光を浴びてビタミンD3に変換され、鳥の口から摂取することでビタミンD3を体内に取り込んでいるのではないか…と言われています。

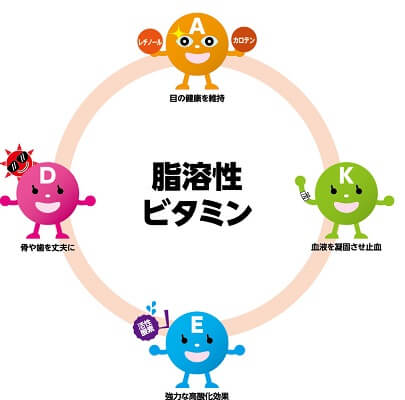

足りないならサプリメントで摂ればよいかと思いきや、D3は脂溶性なので過剰摂取分は排泄されずに体内に蓄積されるため、腎不全などの副作用が起こることがあります。

ペレットだけを食べている鳥ならビタミンD3は含まれているので別途与える必要はないですが、シードしか食べていない鳥はサプリメントを与えないといけません。

その場合はビタミンD3単独ではなくマルチビタミン剤を最小限与え、できるだけ自然光による日光浴を行ってビタミンD3を合成してもらうのが安全でしょう。