インコの卵詰まりの原因:カルシウム不足

卵の殻はカルシウムで形成されており、卵を産むごとにどんどん体内のカルシウムが使われて不足していきます。

カルシウムが不足すると卵の殻が正常に形成できず軟卵になり、卵詰まりを起こしやすくなります。

軟卵は正常に押し出せず卵管の中に留まってしまうことがあり、そのまま殻が作られ続け過大卵になったり卵管と卵が癒着してしまったりする場合があります。

カルシウム不足を補う副食のすすめ

カルシウムは卵の殻を形成するだけでなく、筋肉や神経が正常に働くためにも重要です。

子宮筋の収縮や産卵のための体力が不足すると、卵を押し出せず卵詰まりを起こすこともあります。

産卵時の急速なカルシウム要求を補うにはカットルボーンが推奨されます。カットルボーンに含まれる炭酸カルシウムは多孔質な構造のため胃内で溶けやすく、容易に腸から吸収されます。そのためボレー粉よりも少量の摂取ですみます。そして胃の負担を減らすことができます。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) January 6, 2021

カットルボーンの塩分は少ないので、心配ありません。もちろん多量に食べればカルシウムさえも多量摂取になるので、適度に食べさせる必要があります。カットルボーンは、粉末にして与えても大丈夫です。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) January 7, 2021

卵殻も炭酸カルシウムでできており、お勧めできます。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) January 7, 2021

産卵時はカルシウムだけでなくタンパク質も補給しなければいけませんので、ラウディブッシュのブリーダーらかハイエネルギーブリーダーを使うのがお勧めです。これらを食べないようでしたらカルシウム捕球にはカットルボーンがお勧めです。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) January 7, 2021

シード食のインコには日常的なサプリメント摂取がおすすめ

卵殻のカルシウム量は血中カルシウム量よりも多いので、卵がつくられる時には、食物や骨からカルシウムを総動員しています。

だからカルシウムが欠乏 →低カルシウム血症 になると卵殻がうまく作られなくて軟卵ができて卵を排出できずに卵詰まりを起こします。

カルシウムの適度な補充は産卵期には必須ですが、シード食ではカルシウムは必ず欠乏します。

そのため副食として鉱物飼料(ボレー粉、カトルボーン、塩土)を補充するわけですが、それだけではカルシウムは補充できますが十分に吸収ができません。

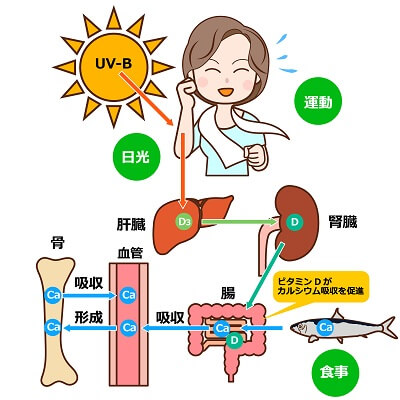

カルシウムを吸収するにはビタミンD3とマグネシウムが必要ですが、鉱物飼料にはこれらが入っていないため、別途補充する必要があります。

シード食の鳥には総合ビタミン剤などのサプリメントを使うことが、卵詰まりの予防のひとつとなります。

粉末タイプのサプリメント

液状タイプのサプリメント:湿気が気になる方には液状がおすすめ

インコの卵詰まりの原因:日光浴不足

気温が低くなる冬は、特に卵詰まりが起こりやすくなります。

インコの産卵中は保温が必要ですし、冬は日光浴不足になりがちです。

日光浴が十分でないと、カルシウムの吸収に必要なビタミンD3が不足し、卵詰まりの原因となります。

カルシウムが吸収されるしくみ

環境の変化などによるストレスで産卵が中断されてしまっても卵詰まりは起こります。

運動不足や肥満が原因となることがあるので、飼育環境を正常に整えましょう。

野生と同等の日光が理想的な可能性がありますが、長時間の紫外線は酸化ストレスを増やす原因になります。そのため日光浴はできる範囲で行い、できない時は紫外線ライトを使用し、シード食であればカルシウムとビタミンDを補うようにしてください。日光浴や栄養が足りているかは血液検査で判定します。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 24, 2020

インコの卵詰まりの原因:体調不良や産卵年齢の関係

インコの骨格に異常がある場合やインコが初産の場合、また高齢で体力が落ちていても 卵詰まりを起こしやすくなります。

腹壁ヘルニア、ホルモン異常による卵管口閉塞、卵管炎などの体の異常も卵詰まりを併発することがあります。

おかしいなと思ったら、できるだけ早く動物病院を受診してください。

インコの卵詰まり予防法!4つのポイント

卵詰まりの予防は「卵を産ませないライフスタイルの実践」これに尽きます。基本は発情抑制です。

発情抑制(過発情の予防)

卵詰まり予防のために最も効果的なのは発情抑制です。

本能による発情はある意味不可抗力ではありますが、飼い主とのかかわりが過発情になっているなら、そこから改めましょう。

メスの手乗り鳥はスキンシップで発情してしまうことがあります。

インコのくちばしを触らない(クチバシは性感帯になる)

肥満気味のインコは食餌制限でダイエットすることも発情抑制には有効です。

光(明るさ)の管理

1年中明るい環境で過ごしていて飼い主と一緒に夜まで起きていることも過発情の一因です。

発情は光が大きく関与しているため、野鳥が眠る時間には静かな環境で暗くして 休ませるのが理想的です。

温度管理に気を配りインコに四季を感じさせる

飼育環境の温度も発情には関係しています。

たとえばオカメインコを例にすると、彼らは本来寒さに強い鳥種ですから、雛・老鳥・病鳥以外の健康な成鳥には保温に神経質になる必要はありません。

北海道以外の温帯地域では無加温で過ごせますので、ヒーターを四六時中使う必要はありませんし、寒暖の差が大きい時にだけ注意をして少しずつ寒さに馴らした方が、発情は抑制されます。

そもそも食べるものにも住環境にも恵まれすぎている飼い鳥は、四季感を感じることが少ないです。

その結果「1年中産卵してもいい(できる)」と思えば、インコは年がら年中発情し産卵を繰り返します。

飼い主が過発情に悩むような若い鳥たちには、そんなに1年中ぽかぽか快適で常に明るい環境は要らないということです。

微量栄養素の補充+定期的な日光浴の継続

適切な栄養管理…ビタミンD3とカルシウム不足に気をつけて、定期的に日光浴を時々させること。

ガラス越しでは どんなに明るい光に当たっていても 日光浴にはならないことも知っておいてください。

ガラスだけではなく、アクリルも紫外線を通しません。

冬季はインコのケージをアクリルケース に入れている方が多いと思いますが、どんなに光が当たっていても アクリル越しでは日光浴の効果はないので注意してください。

紫外線のB波(UV-B)はガラスやアクリルを通過することができないので、屋外に出して紫外線を浴びさせる、反射光を利用して紫外線を浴びさせる(赤目の鳥は直射NG )室内で鳥用紫外線ライトを利用するなどして、インコに定期的に日光浴させる必要があります。

冬場はどうしても屋外に出してあげることができずに、日光浴不足に陥りがちですから、そういった場合は鳥用スパイラルライトを使う方法がおすすめです。