飼い鳥の温度管理は健康状態を大きく左右します。

幼鳥・病鳥・老鳥においては 時に生死を分けることすらあるほど簡単に考えてはいけない・見過ごせない重要ポイントです。

健康な成鳥であっても ずっと同じ温度で快適な環境が続いているとホルモン異常や過発情になったり換羽が長引く原因になることがあり、やはり健康状態に直結しています。

「寒い」「暑い」だけでなく、インコの健康状態をキープするには温度管理と寒暖の差の把握が欠かせません。

その必須アイテムがここで紹介していく「温・湿度計」です。

インコの温度計おすすめランキング!選び方とケージ内設置の注意点

温度管理は

「過保護にする」ものではなく、

飼っているインコの

健康を維持するために

必要です。

まずインコの温度管理には

どんな温度計が適しているか?

選び方のポイントを紹介します。

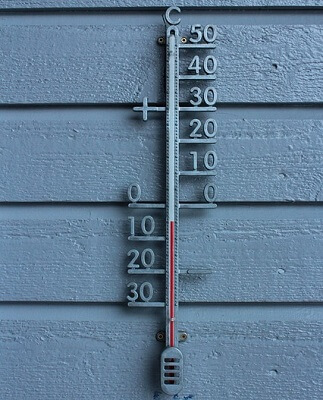

インコの温度計は最高最低温度計!100均の温度計では万全な体調管理ができない

インコにとって快適な温度で

あるかどうかは個体差があり、

しっかりとした観察が不可欠ですが、

その基盤となるのが

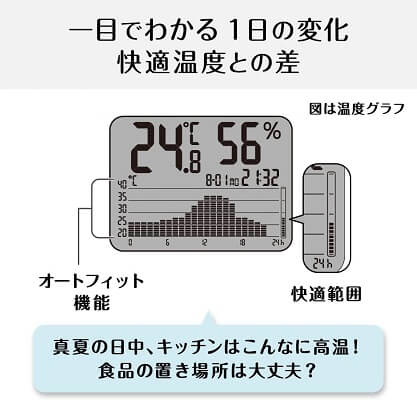

日常的な温度変化の把握です。

そこで選ぶべきは

最低温度と最高温度を

一度に把握することができる

最高最低温度計です。

インコ用温度計に100均で売っている

現在の温度しか測定できない温度計は、

インコの体調管理には向いていません。

なぜなら

どんなに健康で元気がいい

インコの成鳥でも、

もっとも注意すべきは

寒暖の差だからです。

インコの体調不良の

原因のひとつに、

季節の変わり目などの

激しい温度変化があります。

だからこそ

温度の推移を記録できる

最高最低温度計を選ぶべきで、

リアルタイムの温度が

分かるだけでは不十分です。

インコのケージには湿度計もほしい

インコの健康管理には

温度だけでなく、

湿度の管理も大切です。

一般的に

インコに適した湿度は

50〜60%と言われていますが、

原産地の気候や

個体の体質によって、

乾燥を嫌ったり、

湿気が体調に響く場合があります。

温度と共に適切な湿度を

保つためにも、

温度計と湿度計が1つになった

温湿度計の設置が

おすすめです。

インコの温度計は自宅なら無線タイプがおすすめ!通院などの外出時は有線でも

自宅で使うなら無線タイプの温度計が使いやすい

温湿度計はケーブルつきよりも

ケーブルなしの

ワイヤレスタイプがおすすめです。

コードがなければ

インコにかじられたり

遊ばれることによる

危険がありませんし、

最近の温湿度計には

スマホ連携できるすぐれものが

たくさん登場しています。

設定した温湿度を超えたり

下回った場合に

アラート(アラーム)で知らせる機能が

ついているものもありますので、

外出が多い方や

留守がちな家庭には

おすすめです。

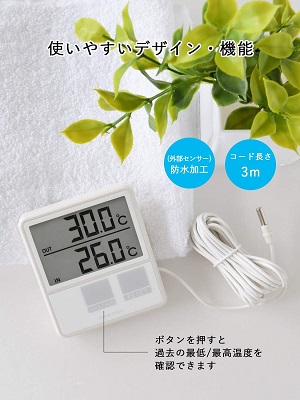

防水機能は屋外で使用する場合や

水浴びが大好きなインコに安心ですが、

防水機能がついていても

水やフンがかからない場所に

設置することが基本です。

さらに温湿度計によっては

光が点灯するものもあるため、

鳥が怯える可能性がありますが、

その場合はインコから見えないように

向きや設置場所を考慮する必要があります。

温湿度計には、

背面にフック穴のある壁掛け型、

マグネット型、置き型があります。

全て可能なものもありますが、

決まった取り付け方しかできない

商品も一部にあるため、

事前確認が必要です。

通院などの外出時はキャリー内外の温度を測れる無線タイプがおすすめ

インコとのお出かけに

キャリーを使う場合でも、

夏・冬はキャリー内部の温度を

把握することが大切です。

同時に内外を計測できるこちら の

温度計がおすすめです。

この商品は温度計のみで

湿度は計れませんが、

一時的な外出なら

温度のみで充分です。

インコの温度計をつける場所は?ケージ内や屋外に温度計を設置するときの注意点

ケージの温度や湿度を測る場合は、

冷暖房の風や

直射日光が当たる場所を避け、

インコが通常過ごしている場所の

近くに設置します。

その際、

インコにいたずらされないか、

飼い主がどの方向から見るか

などを考慮します。

温湿度計の設置は鳥かごの中か外か?

インコの温度計を鳥かごの外に設置しているのを

ネット上で見かけるのですが、

本来 温湿度計は

ケージ内部で測定するのが

理想的です。

それはケージ内の温度勾配を

把握しておくことが大切だから。

鳥がいつもいる場所付近の温湿度が

わからないのでは、

保温電球を使っている場合

「そもそも電球のワット数(※)はどれを選んだらいいか?」

を決められないのです。

※保温電球のワット数は

何となく選ぶものではありません。

周辺温度を確認して

「あと何度上げたいか?」を

考えてから決めるのが

正しい方法です。

保温電球の話はさておき。

温湿度計をケージ内部に設置すると

インコに壊されたり

汚されて感度が低下する

可能性もありますので、

設置場所は飼い主さんが

臨機応変に対応すべきで、

ケースバイケースであるといえます。

特に小型インコ用ケージの場合、

温湿度計を内側に置くことで

スペースが狭くなったり、

インコの邪魔になることも

考えられます。

鳥かごの内側と外側(=温度計設置場所)とで

温度が大きく変わる場合は

温度勾配を事前に調べて把握しておけば、

無理に温湿度計を

ケージ内に入れなくとも

大丈夫です。

病鳥や雛鳥など、

ケージ内の温度をしっかりと測りたい場合は、

周囲をアクリル板などで囲い

(隙間を必ず作る)

その中に温湿度計を入れることで、

ケージ内とほぼ変わらない状態で

測ることができます。

温湿度計を使うシーンや目的で選ぶには?

インコと飼い主が同じ部屋で長時間過ごす場合

インコと飼い主が同じ部屋で過ごす

ことが多い場合には

温度や湿度をこまめに

チェックできる上に

飼い主自身が室温を体感できるため、

時計型の温湿度計が

適しています。

視線を向けるだけで

すぐにわかる時計型は、

スマホ連携型等のアプリを使うものと違い、

スマホを常時手元に置いておく必要がなく、

アプリを開く手間がありません。

その場合は、

すぐ近くまで行って

目を凝らさなくてもすむ、

文字が濃くて大きく

見えやすいものを選びます。

同じ時計型でも、

デジタル式は

細かな温度を読み取ることができ、

アナログ式は感覚的に認識できます。

アナログ式の温湿度計は電池が不要で、

デザインが豊富。

快適温度帯、湿度帯を

色わけして確認しやすくするだけでなく、

時間表示のあるものがあります。

不在時や夜間など、ケージから離れた場所で確認する場合

ケージを直接確認できない環境から

温湿度を確認したいなら、

WiFiやBluetoothで

スマホに連携できるものが

適しています。

特に雛鳥や病鳥、老鳥用に適していますが、

健康なインコでも、発情期には

日照時間(暗くしている時間)のコントロールが

発情抑制対策として大切なため、

夜にカバーを開けて

明るい光を当てるのは

避けるようにします。

スマホ連携タイプは

夜寝かせた後でも

確認のために電気を点けたり

おやすみカバーを開ける

必要がないため、

夜中の温度確認がしやすいのが

メリットです。

また、病鳥の保温のために

カバーをかけている場合、

スマホ連携タイプなら

温度や湿度チェック毎に

開け閉めすることがないので、

せっかく温めた空気を

外部に逃さずにすみます。

インコケージの温度計はワイヤレスがおすすめ!無線タイプのメリット・デメリット

無線タイプ(ワイヤレス)は

設置場所を選ばないのがメリットです。

アラーム通知機能や、

データ記録機能が

ついているものもあります。

データをグラフでチェックできるものは

期間を通しての温湿度の変化を

確認管理できるため、

自分で記録する必要がありません。

このタイプには、

スマホ連携型、

スマート家電対応型(リモコン型)

があります。

スマホ連携型の温湿度計は

スマホアプリから温度、湿度が確認でき、

値を設定しておくと

通知してくれます。

スマート家電対応(リモコン)型の温湿度計は

別家電のリモコンと連携することで

エアコンを操作できるため、

外出時に便利です。

赤外線タイプで

リモコン操作できるものであれば、

スマート家電として使うことができます。

- 見た目がシンプルですっきりしている

- ケーブルタイプのような断線がない

- ケージ内部の温湿度が計りやすい

- おやすみカバーをかけた後でも手間なしで内部の温湿度の確認ができる

- 温湿度の確認が手元でできる。外出時で可能

- 複数場所の温湿度をまとめて測定できるものもある

- 複数設置すると同電波を拾う可能性がある(正確性に欠ける場合がある)

- 高性能なりのお値段がついている

ワイヤレスタイプは便利な一方で

デメリットもあります。

上の表のデメリットの

一番最初の項目に挙げていますが、

無線使用の温湿度計を複数置くと、

同じ電波を受信してしまう可能性があり、

場合によっては温湿度の正確性に欠けます。

インコケージが複数あり、

温湿度計を複数設置することを

決めている場合には、

こちらのような

最初から複数個所の測定をする

専用の温湿度計を選べば

問題ありません。

これ は4か所の温度が

同時にわかるものですが

別にインコだけに使う必要は

ないわけですよ。

家族の部屋にも設置して

1つの親機で4か所の温度を

把握できるすぐれものです。

我が家でも愛用しています。

インコの温度計おすすめランキング!インコ飼育に使えるすぐれもの4選