インコに与えてもいい野菜を

検索すると色々な意見が出てきます。

特に賛否両論別れているのが

アブラナ科の野菜です。

インコに小松菜やキャベツはダメ?アブラナ科野菜で病気に?

アブラナ科の野菜には

小松菜やチンゲンサイなどの

おなじみ野菜が多いです。

アブラナ科の野菜にはβカロチン、

ビタミンC、E、K、

葉酸やミネラル類、

食物繊維など

豊富な栄養素が含まれています。

これらをインコに与えるメリットは

安価で一年中買いやすい野菜である

インコも好んで食べてくれることが多い

アブラナ科の野菜を食べたら

大変なことになる毒物が

含まれているわけではありませんが、

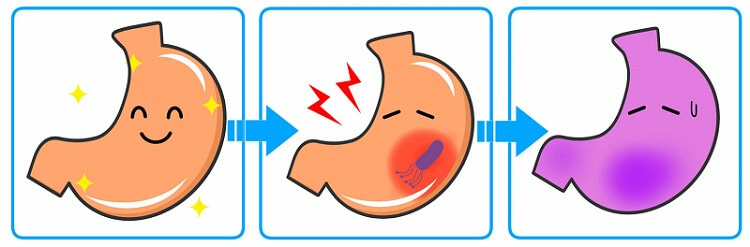

インコに提供する時に問題になるのが

アブラナ科野菜に多く含まれている「ゴイトロゲン」

ゴイトロゲンは過剰摂取すると

甲状腺腫(甲状腺が腫れ上がる病気)を

引き起こします。

- アブラナ科の植物…キャベツ 芽キャベツ ブロッコリー、小松菜、チンゲンサイ、カブ、白菜、大根など

- マメ科の植物…大豆 豆苗など

- キャッサバ(タピオカの原料)

ゴイトロゲンの過剰摂取で起こるインコの甲状腺腫の症状は?

甲状腺腫はセキセイインコに

多いと言われる病気です。

鳥の首から胸のあたりに気管を挟むように

してある甲状腺が腫れ上がり、

呼吸困難や肥満などの症状を

引き起こします。

呼吸が荒い、咳をしている

呼吸困難によって苦しそうに上を向いて呼吸している

開口呼吸をしている

ヒューヒュー、キューキューといった呼吸音がする

肥満

羽毛形成不全(羽毛が正常に成長・発達しない)

換羽不全

甲状腺腫はゴイトロゲンを多く含む

アブラナ科の野菜の食べ過ぎのほか、

ヨウ素の不足や過剰摂取によって

引き起こされます。

インコがゴイトロゲンを摂取しても「すぐに病気になる」はあり得ない

確かにゴイトロゲンは

ヨウ素の吸収を阻害する物質ですが、

それを食べたからといって

ただちに病気になるものではありません。

特に健康体のインコなら

適度な量を時々摂取することは

栄養面からいうとプラス要素です。

与えてはいけない野菜が本や獣医師によって異なるのは知識と経験による私見だからです。シュウ酸がカルシウム、ゴイトロゲンがヨードの吸収を阻害するのは間違いありません。しかしこれらを少量含む野菜を副食として食べた量が摂取した全てのカルシウムやヨードの吸収を阻害することはありません。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) September 1, 2021

ただしセキセイインコのように

甲状腺腫にかかりやすい鳥にとっては

呼吸困難や突然死を起こすこともある

油断できない病気ですから

アブラナ科野菜は注意を払うべき

食物であることは間違いありません。

ブロッコリーに関しては、世界的に賛否両論です。ブロッコリーにはゴイトロゲンが含まれており、セキセイインコにおける集団発生例が報告されています。そのため与えない方が良いと言われています。食べ過ぎずヨードを与えていれば甲状腺腫の発生は低いと思いますが、種差と個体差があると思います。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) September 18, 2020

インコにキャベツOK!ファイトケミカルの抗がん作用は見逃せない

キャベツは鳥に与えてはいけない定番野菜!

と思っていた人は多いと思います。

私も以前はそう思っていて、

昭和の飼い鳥の常識…みたいに思ってましたが

特に医学や健康情報は日進月歩…

今日の常識を新しい情報に

アップデートしていく必要があります。

「毒」というのは即効性が

見られるものを指すのであって、

そういう意味からすると

キャベツには「毒」はないのですが、

日本だけでなく海外でも

「キャベツはNO!」と

言い切っているサイトが少なくないです。

キャベツはあなたのオカメインコの

健康をゆっくりと蝕んでいく

…なんて怖い記述も見かけました。

まあ、頻繁に、または大量に与えていれば

健康被害が起こるのは間違いではないのですが、

キャベツをたま~に少量与える分には

全く問題ないと、私は思っています。

1回のキャベツの給餌量を

少量にするのは当然ですが、

自分の中の目安としては、

健康被害のリスクを上げないためには

同じ種類の副食は週1~2日までの提供

…と決めています。

青菜が推奨される理由はβカロチンが摂取できるからです。キャベツにはβカロチンが少ないですが、強い抗酸化作用のあるイソチオシアネートが含まれており抗がん作用があります。またビタミンU(キャベジン)も含まれており胃粘膜修復作用もあります。この点からキャベツも鳥にオススメできる野菜です。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) August 31, 2021

生の方がよいですよ。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) September 1, 2021

生のキャベツの抗がん作用は、

ヒトでもインコでも見逃せないです。

イソチオシアネートは第七の栄養素

…いわゆるファイトケミカルのひとつです。

インコは胃が悪くする子が多いです。

胃炎とか胃癌も少なくないですし、

メガバクテリアなどの既往歴があると

そのリスクもぐんと跳ね上がります。

キャベツは胃にもよい食材ですが、

イソチオシアネートは加熱で壊れるので、

キャベツは生食がベストです。

イソチオシアネートは、アブラナ科の野菜に含まれる抗酸化作用のある辛み成分。注目のフィトケミカルです。イソチオシアネートの抗酸化作用は、免疫力をアップさせ、がん予防の効果があります。わさびや辛み大根などの、ツンとした辛みはイソチオシアネートによるもの。わさびも大根もアブラナ科ですが、ほかに、ブロッコリーやキャベツ、カリフラワー、白菜、水菜、小松菜、かぶなど、ツンとしない野菜もアブラナ科で、イソチオシアネートを含みます。

引用元:レタスクラブ

シュウ酸が多い野菜は、ほうれん草やパセリです。ソース元によって異なりますがキャベツのシュウ酸の量はほうれん草の約10分の1、パセリの17分の1です。それでもキャベツが心配な方は、水に5〜15分ほどさらすとシュウ酸が減ります。栄養バランスが取れた食事をしていれば、食べても心配ありません。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) September 1, 2021

いわゆる成分に対する過剰反応というやつです。アメリカでも同じようなことが起こっていて、少量しか含まれない物に過剰反応する必要はないと言われています。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) September 1, 2021

インコの甲状腺腫予防!ペレット食にするかサプリメントでヨウ素補給を

甲状腺腫はヨウ素の欠乏が

原因のひとつなので、

持病がないシード食メインのインコであれば、

ヨウ素のサプリメントを与えるのも良いです。

ただし、ヨウ素の摂り過ぎでも

甲状腺腫を発症しますので、

その摂取量にも注意が必要です。

ペレット食やネクトンSなどの

サプリメントを与えている場合は、

すでにヨウ素が含まれているので、

別途与える必要はありません。

鳥がシュウ酸で尿路結石になる報告はないです。鳥の尿路結石を私は見たことがないので、極めて稀な病気と考えられます。ゴイトロゲンに関してもヨードを与えていれば心配ありません。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) September 1, 2021

これらの食物を与えてもヨードを与えていれば甲状腺腫になる可能性は低いと考えられます。私はヨードを与えていて甲状腺腫になった症例の経験はないです。ヨードはペレットには含まれています。シードの場合はネクトンSを与えていれば、ヨードのみ与える必要はありません。https://t.co/aaq4Ku6uBC

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) September 29, 2020

主食がシードのインコであれば、

アブラナ科の野菜よりも先に

「ビタミン・ミネラルの慢性欠乏」を

気にするべきです。

鳥用サプリメントにはヨードが含まれるので、

補給することが甲状腺腫の予防になります。

小鳥が副食として食べる野菜の量は

微々たるものですし、

アブラナ科野菜のゴイトロゲンで

全てのヨードの吸収が阻害されることはありません。

すでに甲状腺や呼吸器の持病があって

その点を獣医さんに注意されていなければ、

アブラナ科野菜をそれほど

問題視する必要はありませんが、

甲状腺腫が知らぬ間に進行すると

突然死することがありますので

呼吸に異常を感じることがあったなら、

すみやかに専門医に相談することを

おすすめします。