インコの野菜の与え方!ビタミンA不足は痛風と腎臓病に罹患しやすい

この記事では「野菜好きインコは作れる」「野菜不足(特にビタミンA欠乏)でインコが罹患する病気」について紹介していきます。

「野菜好きインコ」はつくれる

野菜を食べない野菜嫌いな鳥は意外と多いですが、それは野菜のおいしさを知らないだけかもしれません。

鳥たちに野菜のおいしさを知ってもらう方法はいろいろありますし、それぞれの鳥に味の好み(好き嫌い)はあるかもしれませんが、野菜を食べない・食べられない野菜嫌いインコはほとんどいません。

野菜の与え方を工夫すれば「野菜好きインコはつくれる」のです。

あまり野菜を食べたことがなかったり、野菜の味を知らなかったりすれば、野菜嫌いなのではなくて単なる「食わず嫌い」でしょう。

野菜を食べないのはインコに問題があるわけではありません。飼い主の責任です。

野菜の味を教えていないのに「野菜嫌い」のレッテルを貼るのはそもそも間違いではないですか。

野菜や果物を好むかは、鳥によるのではなく個体差です。幼少期に食べてないと、受け入れないことがあります。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) August 31, 2020

インコが幼鳥のうちから野菜の味わいを教えておくことがポイント

成鳥になってからだと食べなれないものには見向きもしないことが普通にあります。

鳥は見たことがないものや知らないものを避ける傾向があります。

特にオカメインコのような食べ物に保守的な傾向が強いビビりな鳥種は、初めて見るものや慣れないものに距離を置くのが普通であり、そこに近づいていくだけでも時間がかかったりします。

遊びながら少しずつ野菜が「食べ物」であることを認識させていく

遊びながら野菜に少しずつ慣れさせていくことで、だんだんと自分から野菜を食べ始めるようになります。

食べないからといってすぐに与えるのを止めるのでなく、根気よくフードカップに入れたりおもちゃに取り付けてみるなどして与え続けてみてください。

野菜嫌い・野菜に慣れていない怖がりインコに野菜を食べさせるには?

ヒトもインコも、食の好みや食習慣は経験によってつくられる要素が多いです。

雛のときに好んでよく食べていたのは何か?食べたことがあるものは何か?…といった経験の積み重ねが、そのインコの「食の好み」を形成していくと考えられています。

すでに成鳥になっているインコが初めて見る野菜に驚く場合は、それをいきなりケージの中に入れず、ケージの外に掛けたり、放鳥時に離れたところから見せて様子をみましょう。

おもちゃと一緒に置いておくのもいいです。

次第になれてきて野菜を怖がらなくなってきたら、徐々に近づけていけば、少し好奇心が旺盛なインコなら遊びながら興味を持ってつついたり食べたりするでしょう。

多頭飼育なら野菜を食べる仲間の様子を見せる。1羽飼いなら飼い主が食べて見せる。

インコは仲間と一緒に行動する習性があるので、それを利用してみてください。

多頭飼いしていて他のインコが野菜を食べるなら、そのインコの様子を見せると真似をして食べる可能性が高いです。

1羽飼いならインコの前で飼い主が美味しそうに食べて見せることで「野菜が美味しいものだ」と理解して食べ始めることもあります。

インコが手を怖がらなければ、まずは手で持って与えてみます。大好きな飼い主の手からもらえれば、警戒心もうすらいで近づいてくれるはずです。

インコの野菜の与え方は?野菜はいつから与えるの?

いつもの主食に野菜や果物を与えてビタミンや食物繊維を補い、バラエティ豊かな食物を与えることは、インコのQOLを向上させる最も簡単な方法です。

インコに野菜を与えるのはいつから?

インコに野菜は概ね生後2~3週齢頃から与えてもOKです。

最初はすり鉢やミキサーで野菜をペースト状にして挿し餌に混ぜて与えます。

そこまでできない場合は市販の乾燥野菜パウダーを挿し餌に混ぜ込んで、幼いころから野菜の風味に慣れさせておくといいです。

インコに与えるのは常温の野菜で

インコには常温の野菜を与えます。

季節にもよりますが、冷蔵庫から出して30分くらい経ってから与えると、おおむね常温になります。

インコの野菜は生がいい?茹でてもいい?

野菜を茹でるとせっかくのビタミンやミネラルがお湯に溶け出したり破壊されます。

インコの新陳代謝や老化防止に欠かせない食物酵素は、約70度以上の熱を加え続けると死滅します。酵素を摂るならローフード(生食)がもっとも有効です。

生の野菜なら各種栄養素や酵素をそのまま体内に摂り入れることができますので、インコの野菜は生で与えるのがおすすめです。

野菜はよく洗う!心配なら無農薬野菜を与える

売っている野菜は農薬残留基準値以下なので、よく洗って与えれば残留農薬は問題ないとされています。

ただ小さな小鳥に与える場合はどうしても残留農薬が気になる方はいるでしょう。その場合は無農薬野菜を購入するか、無農薬で自家栽培して与えると安心です。

小松菜やチンゲンサイはプランターでも簡単に栽培できますし、自家栽培なら毎日新鮮な青菜をインコに必要な分だけを与えられます。

主食がペレットでも「食の楽しみ」として野菜を与えたい

主食がシードの場合、それだけではビタミン・ミネラル不足なので、毎日野菜を与えることが理想的です。

「総合栄養食品」のペレットなら主食の70%以上を与えていれば副食を必須としませんが、ペレットを主食にしているインコにも野菜を与えることはおすすめです。

おやつとして食べる楽しみを与えることができますし、おもちゃにしても、食べるだけでなくかじったりちぎったりと、ストレス発散や

気分転換の効果もあります。

インコが食べても大丈夫な野菜は複数の種類を揃えたい

インコにも食の好みがあり、色や味、食感などで好きな野菜も苦手な野菜もあります。

野菜を食べなかったから…とあきらめることなく、数種類の野菜を与えてみると、お気に入りが見つかるかもしれません。

いつも同じものばかりを与えるのではなく、複数種をローテーションするのが理想的です。

野菜をさげるタイミングは?萎れる前に野菜を回収!1時間くらいで取り上げるのがベスト

インコに与える野菜の条件はできるだけ新鮮であること。

さらに、食べ残した野菜がしおれる前に早めに回収する!ここに気を配ることも大事です。

季節や室温にもよりますが、1~2時間くらいで取り上げるのがベストな与え方です。

インコに野菜を与える頻度は?毎日あげてもいいの?

インコに野菜は毎日与えることが望ましいです。

主食と一緒に野菜をあげると野菜ばかり食べてしまうような野菜好きのインコの場合は、主食とは別の時間に野菜を与えるようにします。

野菜はそれぞれに含まれる栄養素が違いますので、偏りなくさまざまな種類の野菜を日を変えて与えることが望ましいですが、レタスなど水分の多い野菜は軟便になることがあるので、フンの状態を見て量を加減します。

主食とのバランスを考えて、数種類の野菜を交代で与えるようにしましょう。野草やハーブもおすすめです。

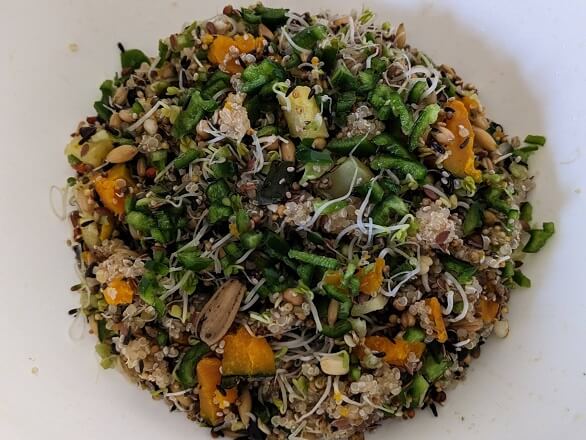

バードチョップならいろいろな野菜を少しずつ食べられる

いろいろな野菜を食べられるようになったら、複数の野菜・果物・穀物などをミックスしたバードチョップ(手作りご飯)も喜ばれます。

このバードチョップは私が作ってうちの子に与えているものですが、メインに使っている野菜は、自分で育てた発芽シードとスプラウトです。

スプラウトなら根っこから芽まで丸ごと食べられる(ホールフード)かつローフード(生食)なので、市販の野菜よりも栄養価が高く、食物酵素も効率的に摂ることができます。

インコにビタミンA野菜は重要!不足すると痛風と腎臓病に罹患しやすい

ここでは、インコが野菜を摂らないことでビタミンAが不足すると健康上 どんな弊害が起こるか? そして「インコの副食には緑黄色野菜が超絶おすすめ!」という話をします。

インコの種類によって食性が異なりますが、ここではセキセイインコやオカメインコを例にしています。

インコの主食として与えられることが多いのが小鳥用配合飼料(シード、穀物種子)ですので、ペレットを食べないシード食メインのインコをターゲットとした話です。

インコのビタミンA不足!野菜を食べない栄養不足からくる病気とは?

インコの食性は 穀食性、果食性、蜜食性、雑食性の4つに分けられます。

鳥種の食性に合った食事を与えることが大切で、飼い主が良かれと思って与えたものが食性に合わないものの場合、鳥体がそれを受け付けずにフンがゆるくなることがあります。

たとえばセキセイインコやオカメインコは、種子類を主食とする穀食性です。

穀食性…セキセイインコ、オカメインコ、小桜インコ、ボタンインコなど

果食性…ヨウム、コンゴウインコ、ボウシインコなど

蜜食性…ゴシキセイガイインコ、ハチドリなど

雑食性…文鳥、十姉妹など

穀食性のインコに果物を与えたときにフンが水っぽくなることがあります。穀食性鳥の腸は果糖を分解しづらいからです。

反対に果食性鳥に穀物(シード)を与えると、うまく消化できずに粒状のフンが出るなど、体に負担がかかります。

ただ、野生下にある鳥は、上述の食性に属していても、不足栄養素を補うために食性の枠にとらわれないバラエティに富んだ食餌をしています。

野鳥は飼い鳥よりは許容範囲が広く、雑食性ではない穀食性のオカメインコでも、野生下では昆虫なども食べていたりします。

穀食性のインコでもシード食100%では栄養失調ほぼ確定

あわ、ひえ、きびなどのシード類は炭水化物の含有量が多く、食べすぎると肥満になりますが、肝心な「ビタミンA」の含有はゼロです。

油種子(ひまわり、麻の実、サフラワー、かぼちゃ他)にはタンパク質やアミノ酸が含まれていますが、高脂肪であるため、多くの量を与えることはできません。

シードのみで栄養をとらせようとすると、種子の種類によって含まれる栄養素が異なるため、さまざまな種子類を与える必要がありますが、インコ自身が好きな種類の種子しか食べないことも多く、栄養が偏る可能性があります。

インコのビタミンA不足は腎臓病や痛風・細菌感染のリスクが高まる

ビタミンやミネラルの不足でもさまざまな症状を引き起こします。

ビタミンA不足…感染症、痛風、腎臓病

ビタミンD不足…くる病、骨軟化症、卵殻形成不全

カルシウム不足…雛鳥:成長遅延、くる病 成長:過産卵による骨軟化症

ヨード不足…甲状腺腫、甲状腺機能低下症

最近痛風になる老鳥が増えています。痛風の原因は腎障害で慢性的なビタミンA不足が関係しています。穀類にはビタミンAがゼロです。若いうちはビタミン剤をやり忘れていてもすぐに病気になることはないので油断しがちです。健康寿命が短くならないようシードの場合は必ずビタミン剤を与えましょう。 pic.twitter.com/wAwgTncUTd

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) February 7, 2022

腎臓は悪くなるとよくなる臓器ではありません。今からビタミンAを与えても痛風が治ることはありませんが、少しでも進行を抑えるためにも総合ビタミン剤を与えて下さい。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) February 9, 2022

ビタミンAの慢性的不足は免疫低下を招き、感染症にかかりやすくなります。

ビタミンAは穀物種子に含まれないため、シード食100%で飼っている場合は、別にマルチビタミン剤や野菜を与える必要があります。

総合栄養食であるペレットをメインに与えている場合は、ペレットを70%以上与えていればサプリメントや副食は要りません。

野菜も与えた方が良いです。緑黄色野菜がお勧めです。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) August 31, 2020

ただしペレットでは「殻を剥く」といった本能的な行動ができず、味や見た目にも変化がないため、インコが退屈してしまいかねません。

インコの食生活をバラエティ豊かにするためには、シード食であれペレット食であれ混合食であれ、副食としてビタミンの豊富な野菜や果物を与えることが推奨されます。

ビタミンAは緑黄色野菜で摂るのがいちばん!ペレット食のインコにも野菜を与えたい

セキセイインコなど穀食性インコの副食に適しているのが緑黄色野菜です。

緑黄色野菜とは可食部100g中に600μg以上のβカロテンが含まれているものを指し、βカロテンの他にも、ビタミン類や葉酸、カリウムなどのミネラル分、食物繊維も多く含まれています。

小松菜や青梗菜はセキセイインコが好む栄養価の高い野菜として知られていますが、同じ科(アブラナ科など)を集中的に与えるのは良くありません。

色々な種類の緑黄色野菜を偏りなくローテーションで与えるのが理想的です。

時には野菜の代わりに野草やハーブを取り入れると、インコたちは目を輝かせるでしょう。

緑黄色野菜は使い勝手の良いニンジンとピーマンがおすすめ

青菜だけでなく、もっといろんな種類の野菜を食べて欲しい、バリエーションを豊富にしたいと考える人も多いでしょう。そんな時、使い勝手が良いのがニンジンやピーマンなどです。

ニンジンはシードやペレットとは違った食感でかみごたえがあり、色が鮮やかで視覚的にも楽しめます。

カラフルな野菜はインコのフォージング(採餌行動)をサポートする

飼育下のインコにとっては、副食にさまざまな種類の食物や味、色彩などを考えて与えることもフォージングにもなります。

フォージング(フォレイジング)とは採餌行動のことですが、飼い鳥のフォージングは食べ物を得る際に頭を使うことで退屈するのを防いだり、ストレスを発散する効果があります。

野菜は色だけでなく切り方を変えて形状を変化させることができるので、好奇心旺盛なインコの興味を引くことにも通じます。そのためには

野菜好きインコは飼い主さんの誘導で意図的に「作れる」からです。

シードしか食べないインコにはネクトンをあげればいいんでしょ?は正論だけど…

インコがシードしか食べないなら、ネクトンSとかビタミン剤を添加すればいいんでしょ?その方が楽だし、合理的じゃない?

そう考える方もいるでしょう。それは正論。栄養不足はこの結論であっさりと片付いてしまうシンプルな話です。

でも、たぶんここまで読み進んでくださった方は

うちの子に食の楽しみ(生きる意欲と喜び)を与えたいの!

…と考えているインコ愛が強い飼い主さんが大多数なのでは?

そんな風に考えているなら、愛鳥との楽しい時間を1日でも長く共有するためにも食のバリエーションを広げて、ぜひ大切なインコのQOLを向上させてあげてください。