デジタル遺品の生前整理のやり方はエンディングノートの情報共有

デジタル遺品の生前整理でまずはじめにやるべきことは、自分のデジタル遺産をかき集めて、一覧表にまとめることです。

デジタル遺品を洗い出して一覧表を作る

デジタル遺品はスマホやパソコン、中身のデジタルデータだけでなく、ネット銀行やネット証券会社等の金融資産も含みます。

金融資産・・・インターネットバンク、ネット証券会社、オンライン保険、仮想通貨など

支払い関連・・・サブスク、定額契約サービスなど

デジタルデータ・・・アドレス帳、SNSアカウント、メール、写真、ブログなど

秘密のもの・・・人に見られたら恥ずかしいもの、死後もずっと隠しておきたいもの

デジタルデータでも、買い切り型で追加費用が発生しないものは、自分が必要と考えないならば、ここではスルーして大丈夫でしょう。

SNSやブログもデジタル遺品!すべて把握&記録しておく

故人の金融機関口座は凍結されますが、お金がからんでないSNSやブログは、人の生死にほぼ連動していません。放置されれば、インターネットの海の中を漂ったままになる可能性もあります。

遺族が故人のアカウントを知っているなら遺族が削除すればいいと思われがちですが、そんなに単純ではないのです。

故人のログイン設定のままでアカウントを開くことは、法に抵触する可能性がゼロではありません(不正アクセス法)

つまり、遺族がログインしてフォロワーに訃報を知らせることはごく普通に行われていますが、グレーゾーン。運営がそこにNGを出した話を聞いたことがないので「遺族ならば」ということで黙認なのかもしれませんが。

フェイスブックは故人のアカウントを追悼アカウントに切り替えられるので、自分で没後の対策をしておけます。

私が死んだ場合、Facebookアカウントはどうなりますか。

追悼アカウント管理人を指名して追悼アカウントの管理を任せるか、Facebookからアカウントを完全に削除するかのいずれかをあらかじめ選んでおくことができます。アカウントを完全に削除しないことにした場合は、亡くなられたことをFacebookが認識した時点で、自動的に追悼アカウントに移行されます。ご自分が亡くなったときにアカウントを削除する

ご自分が亡くなったときにアカウントを完全に削除するという選択もできます。この場合、あなたが亡くなったことを誰かがFacebookに知らせると、あなたのメッセージ、写真、投稿、コメント、情報が直ちにFacebookから完全に削除されることになります。

引用元:facebook

デジタル遺品のトラブル例と注意点

SNSやウェブサイトの取り扱いは運営会社によって異なりますし、デリケートでビミョーな側面があります。

ブログやウェブサイトの運営ではお金が絡むことがあります。

SNSでは故人のアカウントが乗っ取られて悪用されるケースが後を絶ちません。

故人のページの情報を何らかの形で盗み出し、故人の友人が詐欺に遭った話も多くあります。

運営の利用規約を読み込んだり不明点は問い合わせるなどして法や規約に抵触しない正しい手続きを取ってください。

利用規約にユーザーアカウントの一身専属性の規定があれば

遺族といえど、ユーザーの死後のアプリのログインが規約違反になる可能性がありますので、注意してください。

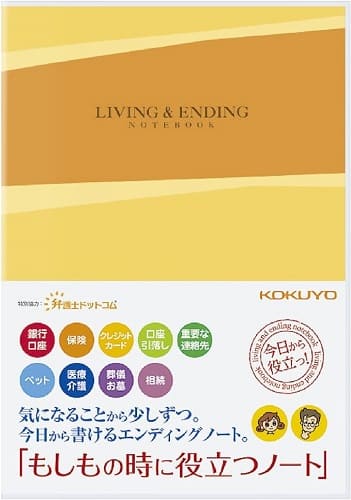

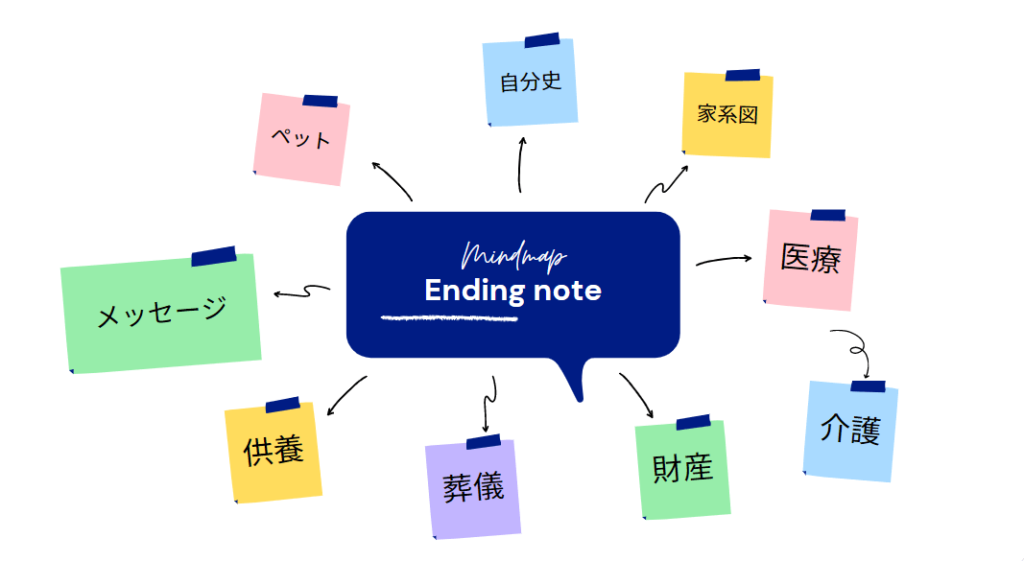

エンディングノートにデジタル遺品情報を遺して情報共有しておこう

遺族や友人をトラブルに巻き込まないためには、SNSやブログなどのアカウント情報も家族と情報共有しておいた方がいいでしょう。

パソコンやスマートフォンが開示できなければ故人以外がデジタル遺産にたどり着けませんので、エンディングノートを使った終活が必要となります。

もっとも大切なのがロック解除キー(パスワード)で、これがなければ相続が始まりません。ロック解除にサービス業者を使うと、場合によっては成功報酬で数十万円かかることがあります。

パスワードはもちろん、デジタル機器に保存してあるデータファイルも、その存在を家族に伝えておきましょう。

わかりやすい場所に保存したり、エンディングノートにメモしておくといいでしょう。

デジタル資産(金融資産)はエンディングノートの「財産」欄にまとめるのが、わかりやすいかもしれませんが、あくまでざっくりと記載するにとどめます。

家族に託したい情報は、パソコンやスマートフォンのトップ画面にアイコンをわかりやすく表示させないと、万一の時に見つけてもらえない可能性もあります。

家族がデジタル機器の取り扱いに明るい人たちなら簡単に必要事項だけ残しておけば対応できますが、もしデジタルスキルや知識がない場合は、「手順」なども含めて詳しく情報を残すべきです。

エンディングノートにはアプリもありますが、パスワード解除ができないことには開くに開けません。

私が愛用している「はじめてのエンディングノート2」はパソコンのダウンロード版ですが、遺族が開けるシステムになっていますし、操作が簡単なのでおすすめです。