飼い主の死亡時にペットに遺産を残したい!後見人の失敗しない使い方

30代女性 これは私が目の当たりにした、一人暮らしの独身男性のペット終活のエピソードです。

当時の私は介護サービスのスタッフとして身寄りがない82歳の独身男性(Aさん)のお世話をほぼ毎日行っていました。

Aさんは一人では寂しいからとペット(犬)を飼育していましたが、

…と万一の場合の愛犬の行く末をとても懸念されていました。

Aさんが愛犬家であることは、私から見てもわかります。

共に生きるパートナー(愛犬)の将来をどうすべきか。何をどう残したらいいのか。自分の終活とともにペットの終活でも悩んでいました。

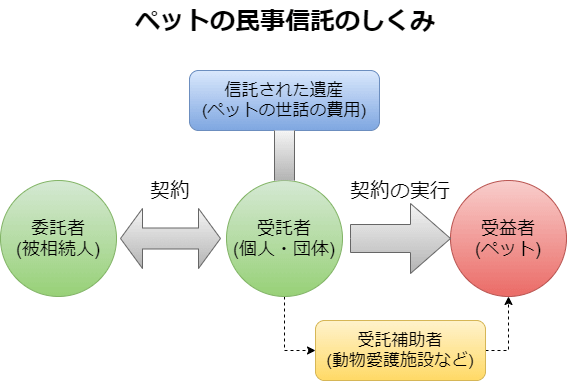

ペットの生涯のお世話の費用を遺産として残す方法がある

そこで私がネットで検索して得た情報をAさんに伝えたのです。

…と話してみたところ

…とAさんは喜んでペット信託契約に乗り気になっていました。

ところがペット信託を契約しようとしていた時、Aさんは遠縁の親戚(介護サービスの保証人)の猛反対に遭いました。ペット信託に異議を申し立て、Aさん亡き後の犬の引き取りの交渉をしてきたそうです。

しかしAさんから聞いたところによると、その遠縁一家は犬嫌いであるとのこと。犬嫌いが犬を大切にお世話すると思えません。つまり親族の目当てはAさんのお金です。

ちらりと垣間見た親族たちはどうも人間性がよろしくない雰囲気で、何気にやりとりが耳に入ってきた私でさえ、うさんくささに困惑してしまいました。

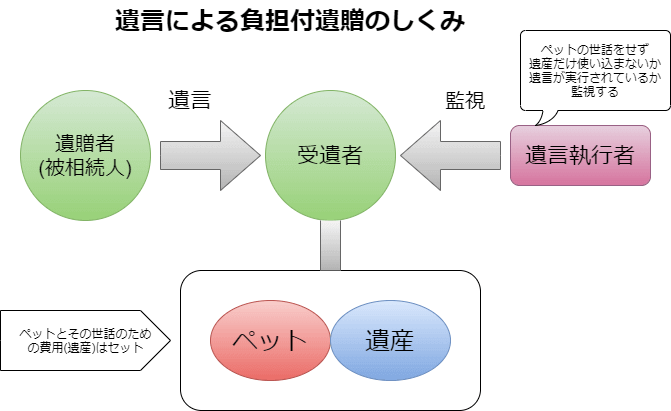

ペット信託と負担付き遺贈でペットの世話を一生監視できる

この件に悩んだAさんが弁護士に相談したところ、「負担付き遺贈」をアドバイスされました。

負担付き遺贈とはペットの世話をすることを条件に遺産を贈与することを遺言するもので、Aさん亡き後も愛犬の暮らしを保証することができる内容です。

この制度を利用すると、「ペット+世話の費用」を遺贈された遠縁一家が犬の世話を怠っていることが発覚したら、遺産を返納することになります。

世話をきちんとしているかどうかを監視する「遺言執行者」を置くため、愛犬の世話をせずに遺産を使い込むことはできません。

遺言執行人は弁護士に依頼することができるので、Aさんはその弁護士を遺言執行者に指名したそうです。

自分亡き後のペットの世話について、「遺言書があれば問題ない」とシンプルなイメージを持っていたAさんは、遺言執行人を立てる方法を知って本当に安堵していました。

もしも相続放棄されたら…ペットが困らないようにするためには?

契約締結の際、Aさんは弁護士からこのように付け加えられたそうです。

ペットのために使う遺産は動物の引き取り手が受け取るので、相続人については十分に吟味して選ぶ必要もあります。

ペットに直接お金を遺すことはできませんが、やり方を選べば間接的にペットに遺産を遺せるからこそ、

その相続人にペットを安心して託せるか?

…をしっかり考えて結論を出すのが、もっとも重要なポイントです。

先の弁護士のアドバイスにもあるように、

万一相続放棄された場合に備えて、ペットの引き取り先を別に決めておく

これらを徹底することが大切です。

ペットは家族同然の存在ですからもしもの時の処遇について、あらかじめ決めておくことをおすすめします。