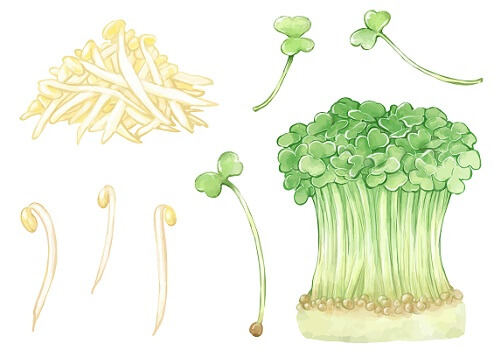

スプラウト(インコの発芽シード)の栽培方法は、モヤシ型とカイワレ型の2種類に大別されます。

スプラウトの育て方と注意点!失敗しない発芽シードの作り方

カイワレ型…ブロッコリー、ルッコラ、ラディッシュ、マスタード、クレス、ヒマワリ

スプラウトを栽培する季節(温度)と

どの程度の大きさまで育てるかにもよりますが

収穫期間の目安は

野菜として収穫するなら1週間程度

スプラウトの育て方のコツ【モヤシタイプ】

種にする豆は新豆にすること(古いと発芽しないことがある)

「スプラウト専用」の種子を使う。できればオーガニックが理想的。

1日2回以上のすすぎが必要。ひよこ豆のように傷みやすい種類は1日4回以上。

人が食べる用で炊き込みご飯や煮豆に使う場合は1~2日程度のものでもOK

市販の豆もやしはエチレンガスを使って太く短く育てている。家庭ではエチレン処理しないため細く長くなることが多い(細長くても出来が悪いわけではない)

モヤシを大きくする(伸ばす)には1日2回のすすぎを続け、暗いところにしばらく置いて、本葉を開かせないようにするのがコツ。

スプラウトの育て方のコツ【カイワレタイプ】

「スプラウト専用」の種子を選ぶ。

ある程度発芽が揃ったら覆いを外し、霧吹きで湿度を保つ。

双葉が開いたら明るいところへ置いて、緑が濃くなり茎が伸びたら収穫する。

スプラウトの育て方と注意点:水・空気・温度・日光・栽培場所

水 スプラウト栽培に使う水は水道水でOKですが、浄水器の水ならベターです。

空気 植物の栽培においては空気が循環している(風がある)のが理想的ですが、すすぎの時に酸素の入れ替えが強制的に行われるので、短期間で完結するスプラウト栽培ではそれほど問題になりません。

温度 植物の発芽温度は一般的に18~22℃ ヒトが快適に思う温度が最適です。

植物は発芽が始まると熱とガスを放出するので、密閉性の高い容器を使っている場合は、栽培容器内部が高温にならないように注意が必要です。

置き場所 初夏から夏にかけてはカビや腐敗を防止するために涼しい場所に置き、すすぎの回数を増やします。

冬は暖房の風が直接当たるところは避け、間接光の当たる暖かい場所に置きます。

日光と栽培場所の注意点

発芽初期に日光に当てると、スプラウトの伸びが止まる。

直射日光に当てると栽培容器内の温度が上がりすぎることがあるので注意。

置き場所は基本的に室内。間接光が当たる場所がいい。

冬は太陽光線が弱くなるので、明るく温かい場所に置く。

スプラウトの育て方と注意点:盲点に気づき勘違いを防ぐ豆知識

スプラウトは季節問わず

1年じゅう栽培・収穫でき

天候に左右されることもなく

好きな時期に栽培できます。

茎を長くのばすカイワレ型でも

1週間程度でぎっしり育ちますので

自分のペースで育てられますし、

インコに与える発芽シードなら

2~3日で完成です。

そんなスプラウト栽培で悩むことが多いのは

発芽までの管理やすすぎの頻度でしょう。

これらは各自の栽培環境が異なるので

「こうすれば失敗しない!」と

ひとことで言い切れません。

住んでいる地域や季節・気候によって

自己責任の上、臨機応変に対応すべきで

それぞれが試行錯誤を繰り返し

正解を見つけてください。

そのポイントを以下で詳細に紹介します。

スプラウトの育て方の盲点:衛生管理を徹底すれば安心・安全

浸水時間 スプラウト栽培には共通点が多いが、種類によって浸水時間が異なるため、種子袋の取説に従う。

温度管理 暑くなったら冷蔵庫をうまく利用して、衛生面や成長度合いを各自でコントロールする。

衛生管理 衛生管理上の盲点が人間の手。種子を不用意に手で触らないこと。直接手で触れるとタネに雑菌がついてカビやすくなるので、清潔なスプーンなどを使うこと。

抗菌性を拝借 マスタードやラディッシュの種子には植物性の抗生物質が含まれるので、これらを少し混ぜておくと、カビの発生を抑制する効果があると言われている。

カビ発生や変質の防止 一晩水につける前に、少量のアップルサイダー(リンゴ酢)を入れた水に浸して、バクテリアやカビを殺菌しておくとより安心。

GSE(grapefruit seed extract)もおすすめ(yamaki はGSEを愛用)

スプラウトの育て方の勘違い:ひげ根・根毛とカビの見分け方

スプラウト初心者さんは、

根毛をカビだと勘違いしないよう

ご注意ください。

根毛なのかカビなのかを

見分ける決め手は「におい」です。

悪臭がするならカビ、

スプラウト特有の植物性の芳香なら

根毛(またはひげ根)です。

根毛はすすぎで消えることがあるので

適切なすすぎを繰り返していれば

すぐに見分けがつきますし、

カビが生えることは少ないです。

もしも悪臭がしたら

躊躇せず 直ちに全廃棄の上、

栽培容器をしっかり洗って

乾かしてください。

スプラウト種子を浸した水の濁りや泡立ちは正常な発芽プロセス

インコの発芽シード作りもスプラウト栽培も

タネを水に浸漬することから始まりますが

浸漬時間(概ねひと晩)を過ぎると

タネを浸した水が濁って表面が泡立ち、

ん?と思う臭いがしたりしますが

ここでそれを捨ててはいけません。

ここまで水に濃い色が付きませんが、こんなイメージです。

これは悪くなったわけではなくて

発芽に向けて当然起こるべきプロセスです。

浸漬により種の中の酵素抑制物質が

水に流出して中和されているだけであり

酵素抑制物質が失活すれば

酵素の働きが活発になって

ようやく発芽スイッチが

オンになります。

こんな動きがみられるのは

タネが生きている証拠。

しっかりとすすぎを繰り返してから

適切な場所に移動して

スプラウト栽培を進めていきましょう。