特にセキセイインコに

多く見られるメガバクテリアは、

正式にはマクロラブダス症といいます。

セキセイインコ以外にも、

コザクラインコやマメルリハ、

他の鳥種でも感染します。

病院に新しい仲間が増えました!

左がつくしちゃん、右がみつばちゃんです。

斉藤先生の目利きでお迎えして、遺伝子検査はすべて陰性でした。しかしメガバクテリアは持っていたので治療中です。ペットショップでお迎えしたセキセイインコの雛のメガバクテリア陽性率は70%位です。 pic.twitter.com/vdeCBwsABD— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) May 23, 2022

メガバクテリアは

早期発見・早期治療が

予後を大きく左右する

たいへん厄介な病気であり、

慢性化させると完治は

困難になってきます。

メガバクテリアを手遅れや重症化させない!マクロラブダスの治療

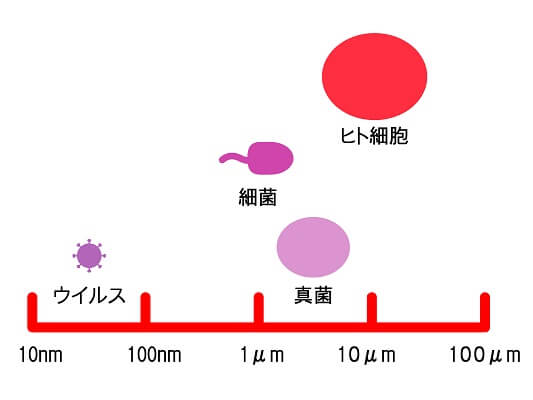

メガバクテリア症(マクロラブダス感染症)は

胃に寄生する真菌(カビ)で、

糞便や餌の口移しから

感染します。

口移しでは親鳥から雛鳥に

感染するケースが最も多く、

求愛行動などによっても

感染します。

鳥を複数飼ってる場合は

複数羽に感染している

可能性がありますので

注意が必要です。

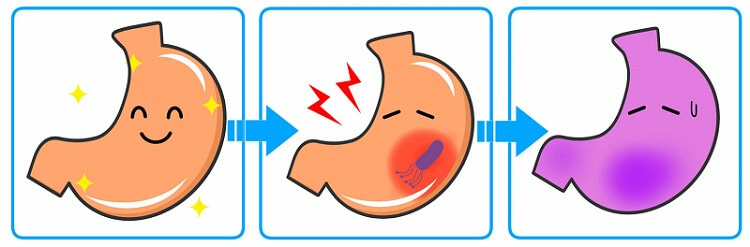

メガバクテリア症は慢性胃炎に進行すると完治は困難

メガバクテリア症は

早期発見・早期治療ができれば

胃腸障害を防ぐことが出来ますが、

慢性胃炎に進行してからの

治療・完治は困難になります。

治療開始が遅れたり

治療を途中でやめてしまうと

症状が進行し、

高確率で落鳥してしまう

恐ろしい病気です。

メガバクテリア症が進行すると嘔吐、未消化便、黒色便が主な症状になります。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) February 11, 2022

メガバクテリア症(マクロラブダス感染症)の

症状は様々です。

胃腸障害からは食欲不振、

嘔吐、軟便・下痢、

元気がなくなる、痩せるなどの

症状が現れます。

初期段階であれば

無症状の場合もありますので、

鳥をお迎えしたら

必ず病院で糞便検査を

してもらいましょう。

メガバクテリアに関しては検便をすることですが、感染していても必ず便中に菌が出るわけではありません。さらに検出精度を上げるには遺伝子検査になります。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) February 11, 2022

再検査でメガバクテリアが検出された場合の治療法

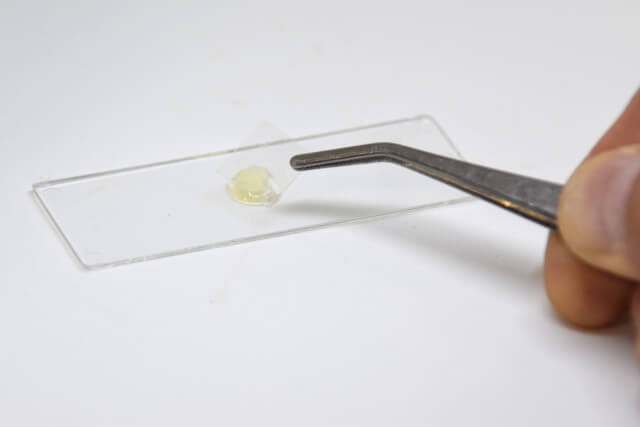

メガバクテリア症(マクロラブダス感染症)は

糞便検査によって

真菌が発見されたら

投薬が必要です。

抗真菌薬を水に入れて

1週間飲ませた後、

再度糞便検査を行います。

その時の状態にもよりますが

内服を継続しながら、

1週間毎に注射(6週以上継続)

することもあります。

最後の注射から1週間後に

糞便検査を行いますが、

そこで糞便に真菌が検出されなければ

1ヶ月内服のみを継続。

その後、休薬して1ヶ月後に

再度糞便検査を行いますが、

ここで真菌が検出されなければ

完治です。

もし真菌が検出された場合は、

再び内服と注射を再開となります。

この一連の流れが、

真菌が検出されなくなるまで

継続して続けられます。

再検査でメガバクテリアが検出されなかった場合

1ヶ月内服を継続し、

その後休薬して

1ヶ月後に再度糞便検査

⇒真菌が検出されなければ完治です。

もし真菌が検出された場合は、

再び内服を再開し、

場合によっては注射も

必要となります。

メガバクテリア症(マクロラブダス感染症)の治療は長期戦覚悟で!

メガバクテリアがいなくなって

完治したと思われても

再発する可能性があります。

油断は禁物!1年に1度はインコの糞便検査を!

一年に一度は

糞便検査をしてください。

メガバクテリアの治療は

長期にわたります。

鳥のためにも

途中で通院や投薬を

やめたりしないで、

根気強く治療していきましょう。

メガバクテリアの治療が治療薬の投薬から注射に切り替えるのはどんな時?

投薬は体に負担が少ない分、

効果もゆっくりで

効き目が強くはありません。

それゆえに投薬しても

改善が見込めない場合もあり、

そんな場合は注射を行います。

また、進行度がひどい場合や

薬入りの水が飲めない場合にも

注射になります。

注射の頻度は週に一度。

この期間は薬が効いてるため

糞便検査をしても

真菌がまだ残っているか

判断できません。

注射の回数は病院によって

判断が異なりますが、

最低3回という病院もあれば

6回以上という病院もあります。

獣医の経験則や薬の種類、

鳥の状態によって

対応が異なりますので、

納得いくまで獣医の説明を

しっかり聞いてください。

メガバクテリアのインコのケアと予防で飼い主が注意すべきことは?

メガバクテリア症(マクロラブダス感染症)の

症状が進行していると

胃腸障害が起こるため、

栄養がきちんと吸収できなくなることを

しっかり認識しておく必要があります。

こちらはメガバクテリア治療歴のある5歳のセキセイインコのレントゲンです。上が1年2ヶ月前に感染が確認された時、下が現在です。発症時筋胃が拡張していましたが、完治した現在も筋胃は拡張したままです。鳥の胃は一度障害を受けると元に戻り難いです。症状がなくても定期的に検診を受けましょう。 pic.twitter.com/p8GdseJQwq

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) February 10, 2022

メガバクテリアのインコの食餌管理

エンバクやオーチャードグラスを主食にするのがお勧めです。エンバクを食べない場合は、ムキ餌をミルで砕いた物かフォニオパディのような小さいシードを使うこともできますが胃の負担はさほど取れません。どうしてもシードしか食べない場合はスプラウトにしたり、ムキ餌をお湯でふやかして与えます。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) July 27, 2021

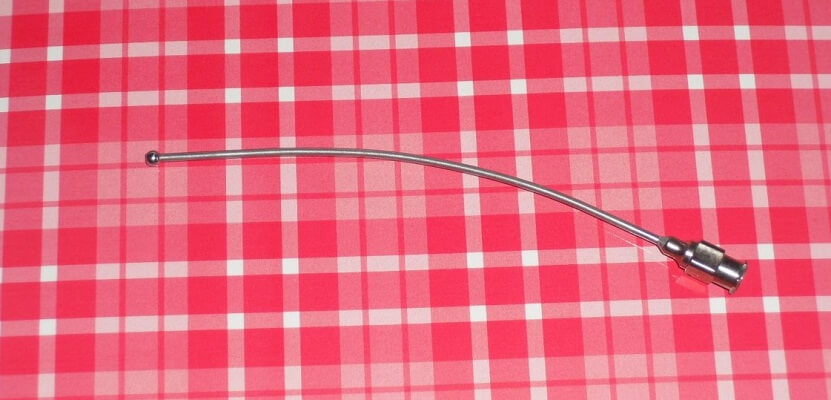

食べることすら出来ない状態の場合は

強制給餌が必要となります。

当院では強制給餌はステンレス製のゾンデを使っています。そ嚢まで挿入して流動食を注入します。この手技ができるようになるにはかなりの経験が必要です。自宅で市販のフードポンプで強制給餌しようとして食道やそ嚢を傷つけて来院することがありますので、自信のない方はやらないことをお勧めします。 pic.twitter.com/S3smfiz4Js

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) January 25, 2021

強制給餌は

一般の飼い主さんには

かなりハードルが高いです。

初めての方や慣れていない方、

苦手な方は

迷わず病院を頼ってください。

メガバクテリアの予防で飼い主が注意すべきことは?

メガバクテリア症(マクロラブダス感染症)の

治療における副作用は

必ず出るというものではありません。

薬の種類によって、

また鳥の状態によって、

出たり出なかったりします。

ただ、元々食欲不振など

元気のない鳥の場合は

それが本当に副作用なのかどうかの

判断が難しいと思われます。

獣医からの説明をよく聞いて、

気になる点があれば

すぐに問い合わせてください。

このため気圧の乱高下で酔ってしまうのではないかと見ています。特に胃障害を持っている鳥は、吐き気が強くなり、食欲が低下します。低気圧や強風の時は、鳥たちの体調変化にも注意しましょう。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) September 24, 2022

メガバクテリアは

継続的な治療と

経過観察が必要です。

投薬に関係なく

急激に症状が変化することもありますので、

毎日体重を測るなどして、

様子をしっかりみることも大切です。

メガバクテリアは

糞便や餌の口移しなどで

感染します。

ペットショップからお迎えする

セキセイインコの7割が

メガバクテリアを持っていると

言われるほど多い病気ですから、

初期症状がなくても

感染している可能性は

十分にあります。

最も多いのは

親鳥からの垂直感染なので、

新しい鳥をお迎えした時、

特に雛鳥をお迎えした時は、

必ず病院で糞便検査をしてもらいましょう。

メガバクテリア症(マクロラブダス感染症)は

早期発見が最も大切で、

それが早期治療につながり、

回復も見込まれます。

感染鳥以外に

同居鳥がいる場合は

注意が必要です。

一羽に感染が確認された場合は、

他の鳥に感染してないか

全ての鳥を糞便検査してもらってください。

そして必ず感染鳥を隔離して、

他の鳥に接触しないよう

対策してください。

メガバクテリアの消毒は?感染鳥を触ったら消毒を徹底する!

感染鳥を触った後は

必ず手指を消毒してから

他の鳥を触るように

注意が必要です。

突然ですが愛鳥家へオススメの消毒液はラビショットAです。ph調整でPBFDなどのノンエンベロープウイルスや、メガバクテリア等の真菌にもOK。数秒で乾燥して乾けば鳥に害もありません。次亜塩素酸水と違って濃度低下を気にする必要もなし 消毒液で迷ったらオススメです pic.twitter.com/OXvnxo8o6l

— とりっぴー -小鳥用品専門店- @仙台 (@bird_torippie) May 19, 2021

同居鳥に感染鳥がいる場合は、メガバクテリアが空気感染するわけではありませんので、さほど神経質になる必要は有りませんが、隔離し、接触を防ぎます。消毒剤としては研究データがありませんので不明ですが、 カビと考えるなら、塩素系(例えばキッチンハイターの100倍希釈)の消毒剤の使用が有効と考えられます。 感染鳥が接触した場所を、重点的にスプレーする事を薦めます。消毒剤が不明な病原体に対する最も大事な除菌方法は、洗い流す事です。中性洗剤で良く洗い流しましょう。

引用元:鳥と小動物の病院 リトル・バード

感染鳥が接触した場所・ケージなどは

しっかり汚れを落とし、

消毒しましょう。

そして消毒後は、

消毒液が残らないよう

しっかり水洗いしてください。