低温発火を知っていますか?

低温発火とは 文字通り

「低温」の「発火」ですが、

一般的な発火の仕方とは異なります。

低温発火による火災で多いのが

コンロ横からの出火ですから、

コンロと壁材の間には

必ず断熱材を取り付けるよう

設置基準があります。

コンロを使用していると

壁まで熱くなりますよね。

コンロの熱が壁材に

伝わらないようにしていても

コンロにより近い壁材が

長時間加熱されることで

壁内部で異常が

生じているのです。

インコ用ヒーター火事と低温発火対策!保温電球の火事を防ぐ方法

一般的な発火は、

木材の場合

400℃くらいの熱が

外部から

加え続けられることで

発火します。

一方、低温発火は、

室温より

やや高い温度でも

発火するのです。

低温発火とは?インコのヒーター火事を防ぐためにメカニズムを知っておこう

低温発火は、

火がはじめから

見えるわけではありません。

…と思って火元を探しても

わかりづらい難点があります。

煙や火が見えた時には

もうすでに火災は

大きくなっていることが

ほとんどです。

なぜかというと、

木材が低温発火するときは

木材の内部がすでに燃えている

状態だからです。

木材はもともと

内部に複数の水分を

含んでいます。

そこに外から加熱されると

木材内部の水分が蒸発し

複数の空洞ができます。

この空洞に

酸素が入り込み、

再び長時間外から

加熱されることにより

空洞に入っている酸素が

熱をもって

溜まり続けます。

結果、空洞が炭化状態になり、

さらに加熱されれば

今にも燃え出す

かなり危険な状態になるのです。

内部が炭化状態になった木材に

長時間熱が加わると

ついに発火します。

バーベーキューを想像してみてください。

メラメラ燃える火ではなくて

ふんわりと赤い熱をもった炭で

食材を焼きますよね。

ふんわり赤い色をした炭が

低温発火する木材内部に

蓄積しているのです。

インコケージ周辺の木材も低温発火に注意が必要

低温発火が

インコケージの周辺で

起こる可能性は

ゼロではありません。

インコの鳥かごには

木材の止まり木を

使用しています。

鳥が乗って休むステージや

繁殖の巣箱もほとんどが木製です。

インコの生活用品だけではありません。

インコ用ケージとヒーターを

長期間ずっと同じ場所…

たとえば壁際近くに

設置したまま

ずっと継続して

加熱保温していることは

普通にあります。

雛や老鳥、病鳥の場合は

元気な成鳥より

より強めの保温が必要ですし、

保温電球カバーに

鳥が乗らないよう、

保温電球の近くに

板などを設置していることが

あるかもしれません。

保温電球はパネルヒーターより

保温効果が優れているがゆえに

可燃性のものが近くにあると

低温発火するリスクがあります。

ペットヒーターを外したらホコリが底に入ってました。

電球にもホコリが少しあったのでこちらも掃除° ✧ (*´ `*) ✧ °火事にならないようにしないと💦 pic.twitter.com/lvkSmGUNOB

— コナン (@sinichi_conao) October 25, 2020

あと、

これは低温発火ではないですが

「可燃性物質」は

周辺の「もの」に限りません。

保温電球のカバーの中に

ほこりや羽毛、ゴミなどが

たまったいるところで

加熱するのも危険です。

保温カバーは

時々分解して、

中を掃除する必要があります。

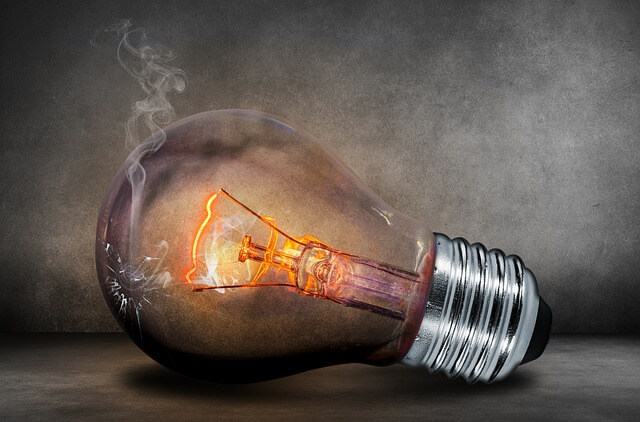

ちなみに保温電球は

火事の原因以外にも、

破損にも注意しましょう。

保温電球は長時間

使用していると

ガラス部分は

手で触れないくらい

熱くなり、

その状態の保温電球に

水が触れると

割れてガラスが飛び散ります。

保温電球のメーカー側も

水の近くに置かないことを

推奨していますので、

インコの飲み水から

遠い位置に

保温コーナーを作るなど

工夫してみてください。

木材の低温発火温度は保温電球の表面温度よりもはるかに低い!

具体的に木材の低温発火は

何度くらいで発火のか?

一般的な発火は火種があり、

220〜264℃で引火します。

火種がない場合では

260〜416℃程度の温度が

引火に必要ですが、

低温発火は

こんなに高温でなくても

引火するのです。

木材の低温発火温度は、

100℃前後です。

では100℃以下なら

低温発火はしないのかというと、

100℃以下でも

低温発火する可能性は

十分にあります。

例えば、

木材の表面温度が80℃だとしても、

木材内部に蓄熱された温度は

80℃以上になることがあります。

この状態で

さらに外から加熱され続ければ

発火する可能性はあるのです。

室温をわずかに越えるくらいの低温でも

長時間加熱されると

内部の温度は上昇して

低温発火する恐れがあるので

注意しましょう。

保温電球カバーをつけると

カバー表面温度は50~60℃程度ですが、

中の電球は

ここまで 高温になっていて

絶え間なく放熱し続けています。

保温電球が木材の近くにあって

加熱され続ければ

低温発火する可能性は

ゼロではないということを

覚えておいてください。

ペット用品周辺の低温発火対策はどうすればよいのか?

では、ケージの周辺などの木材が

低温発火しないためには、

どうすればいいのか?

【基本】熱源と可燃物の距離を離す

まず、保温電球のような

熱源と木材のような可燃物との

距離を取りましょう。

15cm以上離せれば理想的です。

もしも距離が十分に

確保できないときは、

遮熱材を熱源と可燃物の

間に入れ、

可燃物に熱が

伝わらないよう

熱を遮断させるのが

効果的です。

遮熱材は遮熱シートが

手軽に手に入ります。

プラスチックやアクリルは

熱に非常に弱いので、

保温電球などの熱源の

すぐそばに置くのは

避けましょう。

木材の表面温度を時々計測して様子をみることも有効

木材の表面温度をこまめに測るのも、

低温発火の予防になります。

人間用の非接触型の体温計で

計測が可能ですので、

保温電球が当たる場所の温度を

こまめに測るとより安心できます。

保温電球にサーモスタットを併用する

保温電球の場合、

設定温度になると

電源が自然と切れる

サーモスタットを

併用する方法も有効です。

サーモスタットを

併用することで、

高温で長時間

加熱されることはなくなります。

保温電球を低電力にする

低い電力の保温電球を使う方法も

対策のひとつであり、

高い温度の保温電球より

低温発火のリスクは

確実に減ります。

ただし、保温電球は低い電力でも

表面温度が150℃前後になりますので

木材を長時間加熱し続ければ低温発火の可能性がゼロではない。

これらの可能性を

常に念頭に置く必要が

あります。

ヒーターの位置が移動していないか時々チェックする

保温電球が正しい位置に

設置されていても

保温電球のコードが

動く状態であれば、

何かのきっかけで

保温電球が木材に

近づいてしまうことがあります。

インコのいたずらで

よくあるのが

コードのいたずらです。

コードの噛みちぎりによる

ショートだけでなく、

ヒーターが倒れたり

傾いたりすることも

よくあります。

インコがコードを

つついているうちに

ヒーターが倒れ、

床材が焦げてしまった

事故事例もあります。

保温電球のようなペット用ヒーターが

火災に至る直接原因になることは

少ないのですが、

インコの思わぬ行動で

火災の原因になることは

十分にあります。

すでにインコに

コードをかじられたり、

引っ張られることのないよう

配慮している飼い主は

多いと思いますが、

念のため

コードが動かないかを

今一度確認しておきましょう。

それが火災防止だけでなく、

インコの安全を守ることにも

つながります。

火事の心配がないペット用暖房器具など1つもない!と思った方がいい

ペットに関連した出火には、

最悪の火災まで至らなくても

周辺のものが焼けこげたり、

その時に発生したガスを

吸って鳥が亡くなった等、

「火」から派生した事故も

多発しています。

ここまで保温電球の火事に

焦点を当てた話をしてきましたが、

ペット用ヒーターで

注意すべきなのは

保温電球だけに限った話では

ありません。

パネルヒーターでも

同様の事故が起きていますので

十分な注意が必要であり、

そもそも論としては

…と考えておいた方が

間違いないです。

低温発火ではありませんが、

こんな火災事例もありました

【情報提供】

SANKO E55サーモスタット付きのヒーターを使ってましたが匂いとともに焦げ跡が残りました。幸いうちの子は元気そうです。もし同じものを使用している方がいたら、こまめの確認と人がいない間の使用は避けた方がいいと思います。(補足あり) pic.twitter.com/Pe2rJZ6Nut— まいける@大福(文鳥) (@mikel10daihuku) January 16, 2022

— しらす丼🐥🇺🇸 (@shirasudon4) October 23, 2020

ペットによる思わぬ火災が発生しています。また、ペットを飼っていない家庭でも、ネズミや鳥などの小動物やゴキブリなどの害虫が引き起こす事故も発生しており、注意が必要です。

NITE(ナイト)が収集した、平成24年度から平成28年度の製品事故情報のうち、ペット及び小動物や害虫による事故は78件(ペットの事故26件、小動物や害虫の事故52件)となっており、そのうち約72%、56件が火災に至っています。

■飼い主が不在時に、室内で飼っていた猫がガスこんろのスイッチに触れ、こんろが点火し、製品及び周辺を焼損した。(平成28年4月、埼玉県)

■室内で飼っていた猫がファクシミリに尿を掛けたため、内部の電気部品でトラッキングが発生し、製品及び周辺を焼損した。(平成28年4月、千葉県)

■ネズミが冷蔵庫の電源コードをかじり、断線させたことでショートし、火災が発生した。(平成28年7月、徳島県)

■エアコンの中に侵入したゴキブリが内部の電気部品に接触してトラッキングを起こし、火災が発生した。使用者はやけどを負って重傷。(平成25年3月、神奈川県)

火災の原因がペットの場合でも、

故意でないケースであれば

火災保険で補償される可能性は

ゼロではありませんし、

ペットが原因による汚損・破損でも

火災保険が適用されたケースもあります。

火災保険の適用は

保険会社の裁量次第ですので

「絶対に補償されるもの」と

断言はできませんが、

インコ・オウムも

犬猫並みにやらかしてくれるのは

飼い主さんならよくご存じでしょう。

また、火災保険を

「火災」が起こったときだけ

補償してもらえる保険だと

思い込んでいる方は多いですが、

それは違います。

火災保険は住まい全体に対する

万一の備えであり、

モノや設備の破損・汚損の

補償にも対応しています。

そういった幅広い補償について

何も知らないままに

火災保険に加入しているのは、

非常にもったいないです。

知らないから保険会社に申請しない

⇒当然もらえるものをもらってない

…など、どこかで損してるかもしれません。

この機会に

ご自身が加入している

火災保険について

再確認してみることを

おすすめします。