日本は災害が頻発する国なので、いざという時のためにインコを守るための対策を考え、どのような行動をとるかシミュレーションしておくことは、とても大切です。

これは自然災害だけでなく、住んでいる建物が改築改修する場合など、別の場所で過ごさなければならないシーンでも役に立ちます。

インコの避難リュックと防災グッズまとめ!避難所は鳥の受入れ可能?

避難時に持ち出すインコ用のグッズはできるだけコンパクトにまとめ、人間と共用できるものはそちらを利用します。

インコの避難リュックに入れておきたいインコの防災グッズリスト

優先順位1

ペットボトルに入った飲料水(軟水。空になったペットボトルはお湯を入れることで湯たんぽがわりになる)

常備薬

移動用キャリー、キャリーを入れるバッグ(両手の空くリュック型がおすすめ)*1

水や餌を入れる容器

ガムテープ(補修、補強目的)

*1 移動用キャリー、バッグ

災害の避難時には、できるだけ両手がふさがらないようにしたいものです。

リュック型なら、両手を使う事ができるため便利です。

キャリーやケースは、餌や水の入れ替えの際、パニックになったインコが飛び出さないような形状を選ぶようにします。

ぶつけた拍子に扉が開いてしまう等の事故を防ぐためにも、スーツケース用のバンドやガムテープなどで扉が開かないようにしておきます。

また、キャリーに名前や連絡先を書き、持ち主がわかるようにしておきます。

避難時の振動や衝撃に備え、出入り口や底に糞きりがある場合は固定し、止まり木は固定タイプ(ネジなどでとめるもの)ケージ内のおもちゃは取り除きます。

キャリーケースを移動用に使う場合、入れて運ぶためのバッグがあると、保温や暗くしたい場合にも使えます。

飼育数が多い場合は、複数のプラケースに入れての避難も選択肢のひとつです

*2 防災手帳:インコおよび飼い主の情報

鳥用の防災手帳を作り、インコの名前、生年月日、リングナンバー、飼い主の連絡先、生体情報(鳥の種類、色や特徴、体重、性格、病歴 常備薬の名前 かかりつけ医)を記載しておきます。

携帯電話の中にインコの画像を用意しておくと安心です。

アニコムが出している『アニコム防災手帳』をダウンロードしておくといいです。

ある程度サイズのある鳥種の場合は、マイクロチップも選択肢のひとつです。

こちらはマイクロチップを入れたヨウムのレントゲン画像です。上は入れていない時、下が入れた後です。鳥のマイクロチップを入れる位置は頸部皮下か左胸筋内と定められています。当院では基本的に胸筋に入れています。チップの寿命は約30年なのでリーダーで読めなくなったら再度入れる必要があります。 pic.twitter.com/ABYyRhaIBE

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) May 6, 2022

優先順位2

ペットの写真(スマホ内)

使い捨てカイロ(ケースの外から使用)、瞬間冷却剤

ナスカン、ダブルクリップ(ケージ開閉部分の補強)

スーツケース用バンド(脱走防止)

タオル、新聞、ペーパータオル、アルミシート(防寒、防音、敷き紙、目隠し)

ウェットティッシュ(ペット用の製品が安心)

ビニール袋、ティッシュ、トイレットペーパー(掃除)

ケージが入る大きさの袋、大きめのビニール袋(餌や羽毛の飛び散り防止、雨よけ)

ダンボール(防寒、防音、複数飼いの場合のケージの間仕切り)

ナスカンはステンレス製のものをおすすめします。

亜鉛合金製のナスカンを使ったらセキセイインコが吐いて下痢をしたとのことで来院しました。このナスカンはしばらく使っておらず古いもので、腐食が見られました。扉に使ったらずっと舐めていたとのことでした。レントゲン検査で金属片は見られませんでしたが金属中毒の可能性が高いです。 pic.twitter.com/hp5WTORIIm

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) September 19, 2022

優先順位3

懐中電灯、簡易ライト

カセットコンロ、電気ケトル(保温用のお湯を沸かす)

事前に飼い主が防災対策しておくべきことは?

住まいの防災対策を強化しておく

災害に対して強い家にすることがインコの安全に繋がり、災害時に在宅避難を選択できる可能性が高くなります。

住まいの耐震強度を高め、家具を固定、転倒、落下防止を行います。

避難方法や役割について準備、シミュレーションする

避難場所までの経路と所要時間、危険な場所や迂回路を確認し、防災リュックやペット防災手帳を準備。

留守中に災害が起こった場合の対策を話し合う

緊急時のインコ預け先の確保

インコのしつけ(人や動物、様々な音や物、移動用キャリーやケージに慣れさせる)…一緒に散歩したり友人の家や健康診断に連れて行くなど、日頃からいろいろな環境を体験させることで、環境の変化によるストレスを軽減することができます。

インコの健康管理(健康診断など)

地元の獣医師会や団体などが開催するペット同行避難訓練に参加する。

環境省や自治体が出しているペットに関する避難関連のパンフレットに目を通す。

環境省「人とペットの災害対策ガイドライン 災害への備えチェックリスト」

インコケージおよびケージ周辺の防災対策を強化しておく

災害発生時にケージの上に物が落下したり倒れてこないように、また、ケージ自体が

落下しないようにします。

カゴの下に耐震マットや滑り止めシートを使用する。

窓ガラスに飛散防止フィルムを貼り、常にレースのカーテンを閉めておく(窓際はケージの設置場所に適していません)

揺れや衝撃でケージのドアが開かないよう、ナスカンなどで外れないよう対策する。

インコのパニック対策を行う

オカメインコ以外の鳥でもパニックは起こります。

パニックは暗闇の中で起こることが多いため、停電時のために懐中電灯や充電式の電灯を近くに用意しておきます。

またケージ内に物を入れすぎず、ケージ内レイアウトをシンプルにすることで、パニックで暴れた時の怪我予防になります。

万が一パニックになってしまった場合は、優しく声をかけて落ち着かせるようにします。

災害時の対応!避難勧告・避難指示・同行避難・同伴避難の違いとは?

事前に万全な対策を行なっていたとしても、自治体から避難指示が出たり、自宅での待機が物理的に不可能になってしまう場合がないとは限りません。

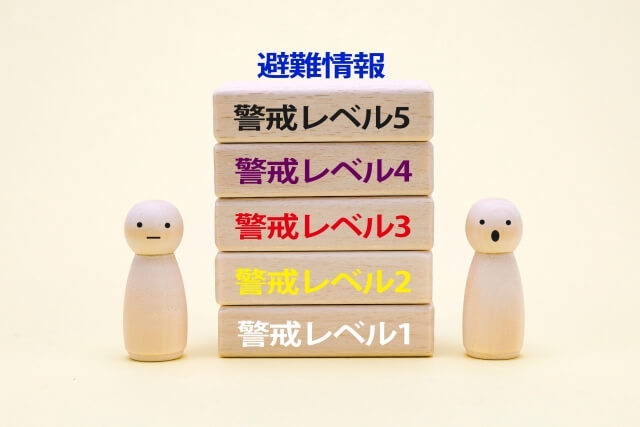

自治体から発表されるものには「避難勧告」と「避難指示」の二種類があります。

「避難勧告」には強制力はなく、自宅や周辺の状況によっては自宅待機も可能ですが、「避難指示」の場合は速やかな避難が求められ、強制力を伴います。

熊本での震災の教訓を経て、現在では「同行避難」(飼い主が飼育しているペットを連れて避難所まで安全に移動する避難行動)が多くの自治体で推奨されています。

ただし、避難所によっては同行避難が不可能な場合もあるため、事前確認が必要です。

同行避難とは 災害の発生時に、飼い主が飼養しているペットを同行し、指定緊急避難場所等まで避難すること。同行避難とは、ペットと共に移動を伴う避難行動をすることを指し、避難所等において飼い主がペットを同室で飼養管理することを意味するものではない。

なお、「避難所運営ガイドライン」(平成 28 年 4 月内閣府)では、「同伴避難」という用語が用いられている。「同行避難」が、ペットとともに安全な場所まで避難する行為(避難行動)を示す言葉であるのに対し

て、「同伴避難」は、被災者が避難所でペットを飼養管理すること(状態)を指す。ただし、同伴避難についても、指定避難所などで飼い主がペットを同室で飼養管理することを意味するものではなく、ペットの飼養環

境は避難所等によって異なることに留意が必要である。

引用元:【環境省】人とペットの災害対策ガイドライン

同行避難ができたとしても、ペットと飼い主が同じスペースで避難生活を送ることのできる「同伴避難」が可能な避難所の数は非常に限られています。

同行避難できるペットの種類も犬猫を想定している場合がほとんどであるため、事前に鳥も避難が可能かどうか確認する必要があります。

インコを同行した際の避難所の対応は?

「ペットの同行避難」が、環境省のガイドラインによって推奨されていることを知っている飼育者20.8%と、昨年(26.9%)に比べ低下している。ペットの「同行避難」と「同伴避難」の違いが分からず、受け入れを許可している一部の自治体やボランティアの避難所では混乱が起きた例もあったとか。

「同行避難」は災害が起きた時に、飼い主とペットが同行し安全な避難所まで避難することを意味し、「同伴避難」とは、ペットと一緒に避難した上で、被災者が避難所でペットを飼養管理するという状態を意味する。ただし、後者も飼い主がペットと同室で過ごせることを意味するものではなく、ペットの飼養環境は避難所によって異なることに注意。飼育者として「同行避難」と「同伴避難」の違いを正しく理解し、自分が利用する最寄の避難所が「同伴避難」あるいは「同行避難」が可能かどうかを必ずチェックしておこう。自治体によっては、「同行避難」すら受け入れていない場合もあるので、事前に確認しておくことは重要になる。

引用元:ライブドアニュース

同伴避難NG のあるあるなケース

同伴避難ができない場合は人とペットは別の場所で生活することになり、鳥類も犬や猫などの哺乳類や爬虫類と同じスペースでの受け入れになります。

インコにとって、捕食動物である見知らぬ犬や猫と共同スペースで過ごすことは非常に大きなストレスがかかることが予想されます。

避難所以外に友人や親戚宅やペットホテル、動物病院など、いざという時に預けられる場所を複数用意しておくと安心です。

同伴避難OKのあるあるなケース

同伴避難が認められている場合でも、避難場所では不特定多数の人たちと一緒に過ごすことになります。

特に非常時には鳴き声やペット臭などが周囲の人たちの気に障ることが予想されます。

ペットが苦手な方がいることを常に念頭においた行動が大切です。

インコにとっても、知らない場所での生活はストレスが溜まり、小さなことでパニックに

なりかねません。

ストレスがたまっているから、運動不足だからといって、放鳥は絶対にするべきではありません。

また避難時にはペットの体調にいつも以上に気を配るようにします。

動物避難所とは別に負傷動物救護所などが設置される場合は、獣医師にペットの体調などの相談にのってもらえます。

インコにとって最も望ましい避難形態とは?状況に応じた選択避難場所とその特徴

鳥の食事制限をしていると災害等で家に戻れない時のことを心配される方がいます。こればかりは安易に大丈夫とは言えないことです。小型鳥でも1日は耐えられますが2日絶食となると衰弱する可能性があります。災害と健康被害どちらが起こる可能性が高いか、どちらを恐れるか価値観による判断になります。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) June 4, 2021

避難所

避難指示が出た場合、同伴避難が可能な場合に利用します。

在宅避難

自宅や周辺に倒壊などの危険性がない場合は在宅避難が可能です。

自宅はペットにとって最も安心できる環境ですから、在宅避難が可能であれば最も望ましい避難方法です。

救援物資や情報は避難所に行って得る事ができます。

車内に避難する

自家用車なら周囲に気をつかわずに過ごすことができますが、

飼い主はエコノミー症候群や熱中症に注意する必要があります。

季節によっては飼い主は避難所で過ごし、インコを車の中に避難させる方法もありますが、温度や湿度を頻繁に確認する必要があります。

他の施設にインコを預ける

在宅避難することができず、避難所に一緒に入れない場合など知り合いや親戚、ペットシッター、一時預かりをしてくれるNPOを事前に探しておきます。

動物病院や保護団体などに預かってもらえる場合もあります。

預ける前に条件、期間、費用を確認し、契約書を交わすようにします。

インコの世話を他に頼むことで、被災者自身の負担が軽減される事が予想されます。

避難所での生活はそれまでの日常とは全く変わってしまうため、ペットに非常に大きな

ストレスを与えますから、避難勧告の場合は在宅避難が最も望ましい避難形態といえます。

ただし、災害の状況と家の状態(家屋倒壊、火災など)によっては、避難勧告であったとしても、同行避難を選ぶべき場合があります。

在宅避難が可能だとしても、状況がどう変わってもすぐに対応できるよう、同行避難の準備をしておくことが求められます。

そのためにも、公共機関が発表する情報をしっかりと把握、判断する事が必要です。

最も大切なことはみんなが「無事」であること

災害が起こってしまった時には、まず自分の身を守ることを考えましょう。

大切な家族であるペットの避難も、飼い主が無事であってこそです。