オカメインコの飼い主の寄稿です

コロナが流行し始めた2020年春、

我が家のオカメインコのオスに

過発情問題が浮上しました。

コロナ禍で家族の在宅時間が

増えたことも一因でした。

これはその時のエピソードです。

インコの発情抑制にフォージング!オカメインコのオスの場合

我が家のオカメインコは

ノーマルのオス・13歳、

名前はハッチです。

このエピソード当時は11歳でした。

当時、過発情を起こしたハッチは

常に落ち着かない様子で

おしりをスリスリと擦りつけたり、

ケージの下に降りて

汚れ防止の新聞紙を破って

巣作りをしたりを

繰り返していました。

…と最初はそれほど

心配はしていなかったのですが、

発情期がいつまで経っても

終わる気配を見せませんでした。

それはいつもよりも

長い期間続いており、

次第にハッチは新聞紙の巣の中に

閉じこもることが増えてきました。

そして同居しているもう一羽の

オカメインコのオスや飼い主に対して

攻撃的な態度を取り続けていたのです。

そんなある日、

ハッチの体重を測ってみると

10gも増えていることに

気づきました。

初めて見る数字に驚くとともに、

トレードマークであるオレンジ色の頬の羽根が

パラパラと散らばるように

他の部分にも生えていることに

気がつきました。

私はハッチを連れて

慌ててかかりつけ病院に駆け込みました。

オカメインコの体重増加(肥満)から腎臓の異常が見つかって

病院を受診して

ハッチの様子を見た先生は一言、

そう言ってフンの検査をしました。

その結果、肥満が原因で

腎機能が低下していることが

わかったのです。

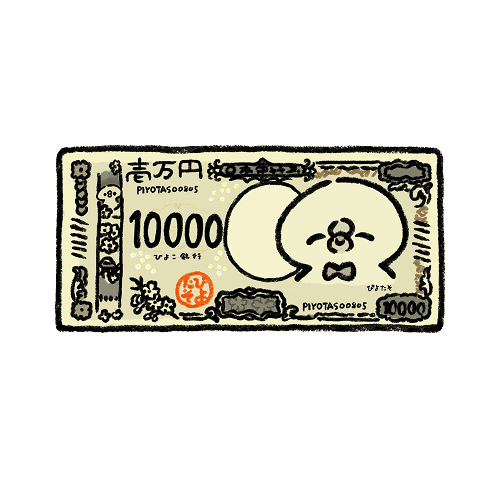

そこからすぐにハッチに

薬の投与が始まりました。

先生からは毎朝水に粉薬を溶かして

与えるように指示されると同時に

…とアドバイスを受けました。

オカメインコのフォージングダイエットをビー玉を使って開始!

ダイエットの第一歩として、

餌の見直しから始めました。

ハッチの餌はシード食ですが、

カロリーを抑えるために

麻の実やひまわりのタネを除いて

シンプルで低カロリーな配合にして

与えることにしました。

先生からはフォージングについても

アドバイスをもらいました。

さらに放鳥の際には

ハッチをよく観察していることを

心がけました。

おしりをスリスリし始めたら

飼い主が介入して別の遊びに誘導したり

同じ遊びばかりで飽きないように

新しいおもちゃを与えたりしてみました。

雄の発情によるスリスリで射精に至ることは普通にあります。射精回数が多くても大丈夫かは分かっていませんが不自然に多くならない方がよいのではないかと思います。何度も擦りつけることにより総排泄腔粘膜が傷ついて出血することもあります。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) May 4, 2022

オカメインコの研究では、雌雄共にプロラクチンが発情を抑えることが分かっています。プロラクチンの分泌の始まりは卵の存在です。偽卵を置いて見せることで、オスの発情抑制に繋がる可能性はありますが、まだ詳しいデータはありません。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) May 4, 2022

人間が鳥の体に頻繁に触れることも

発情のきっかけになるので

(これが今回の過発情の原因です)

その点にもに気をつけながら、

ハッチに対していろいろと

外的なアプローチをしてみることにしました。

ハッチが新聞紙の巣を作る場所も

だいたい決まっていたので、

掃除の際には新聞紙をテープで

しっかりと留めて

めくって潜れないようにセットして

「巣を作れない」ようにしておきました。

オカメインコの過発情の抑制とダイエットに半年がかりで成功!

それから半年後。

ダイエット・投薬治療・発情を抑える

飼い主側からの努力を3本柱とした

過発情対策の成果は…

努力の甲斐あって、

増えたハッチの体重を

元に戻すことに成功しました。

羽根は秋の頃に始まった換羽により、

パラパラと顔中に散らばっていた

オレンジ色の羽根が消えていきました。

元の綺麗な黄色い顔と

ふつうのオレンジ色の

かわいい頬に戻っていったので

本当にほっとしました。

新聞紙の巣が作れなくなり

閉じこもれなくなったこと、

放鳥しても新しいおもちゃで

気を紛らわしたり、

部屋を飛び回ったりと

忙しく移動して遊ぶことで、

過発情も通常通りの状態に

おさまっていきました。

病院での腎臓の再検査でも

徐々に数値が回復し、

ちょうど一年後に

元通りの健康な状態に

戻ることができました。

現在では投薬もせず、

以前と同じような生活をしています。

また同居のオカメインコに対しても人間に対しても

攻撃的になることは激減し、

以前のように頭を寄せて

「撫でて」と甘えてくるようになりました。

病気前よりも今の方が

性格が穏やかで甘えん坊になった気がしますし、

同居のインコとも近づくことが増え、

仲良く暮らせています。

ピンチはチャンス!一緒にダイエットに励んで愛鳥との絆がますます深まった!

とはいうものの、

やはり油断すると餌を一気に食べてしまったり、

食べた分を吐き戻してしまったりするので、

フォージングは現在でも続けています。

放鳥時にはいろいろなフォージングトイを

使って遊ぶようになりましたが、

これはストレス解消と共に

「知育」にも役立つので、

シニアインコにもプラス効果が高いと

感じています。

ストレスのかからない生活をさせるのが基本です。しかし常に鳥の相手をすることはできないので、1羽でいる時に何らかの方法で意識を鳥自身ではなく他に向けることが大切になります。それがフォージングやおもちゃで遊ぶこととなります。後は普段から運動することが最も健全なストレス解消となります。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) February 17, 2022

ケージの中にいる時には

ビー玉の数を増減したり、

おはじきに入れ替えてみたりして、

自分のテリトリーで静かに過ごす時間も

飽きないように気をつけています。

それにしても、

まさかコロナ禍のステイホームによる

家族の在宅時間の増加が

インコの健康にも影響を及ぼすなんて

思いもしませんでした。

飼い主側は、最初の頃は

ハッチと触れ合う時間が増えたので

喜んでいたのです。

それが裏目に出てしまっていた

…と気づいた時には

正直 ショックを受けました。

でも、それがきっかけになり

一緒に運動をしたり

ダイエットに励んだりと、

これまで以上にハッチのことを考えて

行動ができたことは

いい思い出になりました。

この先も愛鳥が健康で

長生きできるように

私たち飼い主が

努力していかなければと思います。

温度や湿度、日光の加減といった環境なのか、食事や放鳥時間、睡眠時間といった飼い方なのか、鳥同士のコミュニティの影響なのか、飼い主さんの性格の影響なのか、理論だけでは解明できないご縁なのか、長生きの隠れた要素が何かあるのではないかと思います。

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) August 26, 2022

今回の経験を通して

ペットの健康維持の大切さと

難しさを学びました。

ペットが幸せで健康に過ごせる時間が

増えるか減るかは

私たち飼い主の働きかけ次第。

これからも鳥たちの健康を

第一に考えていきたいです。

日常にフォージングを取り入れることが

インコの健康維持には欠かせないものであることが

よく分かった出来事でした。

病院のセキセイインコ、らおうちゃんのフォージング挑戦動画です。難易度が大分上がってますが、難なくクリア! pic.twitter.com/PhsjPIkUIF

— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) May 28, 2020

餌入れに障害物を入れて餌を食べづらくしておくだけでもれっきとしたフォージングです。